Отсюда в нем, да и во всех православных, растет искреннее презрение к себе, полное себе неверие, боязнь всяческого своеволия, особенно в духовных делах, всецелое упование лишь на одного Бога и стремление во всем действовать только по воле Божией и как бы вместе с Ним по особому Его внушению, то есть строить свою веру и духовную жизнь на живом, личном общении с Богом. То, что такое общение возможно и достижимо для каждого, кто к нему стремится, достаточно хорошо свидетельствует весь многовековой и современный опыт православной аскетики, предназначенной в нашей вере не только для монахов, но и для мірян и «белого» (женатого) духовенства в той мере, в какой это применимо в промыслительных условиях их семейного быта и жизни.

Такое «держание за Бога» во всем, глубокое понимание слов Спасителя: «кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мной» (Мк. 8, 34) — очень характерно для истинно-православного пастырского самосознания вообще. В особенности полное самоотвержение, забвение о себе характерно для служения Божественной Литургии. Это единственный путь, позволяющий избавиться от Сциллы и Харбиды, которые подстерегают неопытного, но искреннего и честного служителя и при совершении Таинства Тела и Крови Христовых.

Одна крайность в этом служении проистекает порой из незаметного гордостного самомнения («Я — священник!», «Я совершаю великое таинство!»). Такое внутреннее состояние, сталкиваясь с самоуничижительными словами правила перед причащением и молитв в ходе самой Литургии, неизбежно порождает более или менее явное, или скрытое лицемерие, притворство, показное только смирение, то есть фальшь и неправду. Второй крайностью может быть сильная растерянность, скованность, основанная на чрезмерном уклонении в переживание собственного ничтожества при недостатке надежды на помощь Божию и чувстования этой помощи.

Вообще в порядке православной духовной жизни переживание и сознание своей крайней греховности и немощи должно предшествовать помышлению о величии и всемогуществе Бога, а оба эти переживания должны растворяться в чувстве Божией любви, твердой надежде на Господа и поддерживаться ощутительным действием Божией благодати. При таком состоянии духа священник становится (и чувствует себя) не просто исполнителем богослужебного чина, но добровольным и внимательным соучастником величайших Божественных деяний, подлинно сослужителем Бога в домостроительстве тайн спасения.

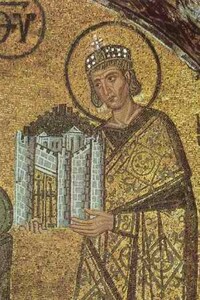

И в таком случае священник — уже не обычный земной человек; здесь он в известной мере уже «новая тварь», обоженный человек, сотаинник и делатель Царства Небесного, священник Нового Иерусалима. Такому внутреннему состоянию и положению священника удивительно точно соответствуют православные богослужебные облачения и изменяющиеся в процессе службы символические значения его собственной персоны (в этом случае неотъемлемой от значения богослужебных риз и тех действий, которые им совершаются).

Выше уже было указано, что православное сознание воспринимает Божественное, небесное и земное в нераздельном, хотя и в несмешиваемом единстве. Отсюда и все действия и слова Божественной Литургии в Православии таинственно содержат в себе то именно, что они изображают или о чем повествуют. Это таинственное реальное присутствие невидимого в видимом требует от сего последнего, чтобы оно предельно точно соответствовало первому. Образ (внешний, вещественный) должен соответствовать своему Первообразу (то есть Божественному, или Небесному), отображать Первообраз правильно, неискаженно, так, как Божественное откровение благоволило сообщить это авторам церковных литургических чинов. Это необходимое условие незримого присутствия в образе силы его Первообраза.

На проскомидии, которая совершается при закрытых Царских Вратах и задернутой завесе этих врат, то есть невидимо для народа, священник особым образом вырезает и приготавливает часть хлебной просфоры и смешение вина с водой для последующего Таинства их пресуществления в Тело и Кровь Христовы. В этой начальной части службы священник — Ангел Предвечного Совета, предопределяющего Сына Божия к воплощению и страданию за род человеческий; священник здесь также изображает и Ангелов, присутствующих и сослужащих при Рождестве Христовом, совершившимся втайне, невидимо для міра.