Г. К.: Интуитивно определяете?

А. К.: Да… Однажды мой покойный друг Борис Парникель, работавший в журнале «Народы Азии и Африки», дал мне рукопись статьи Григория Померанца о дзене, где на популярном уровне и весьма информативно излагались основные постулаты учения. Это стало для меня одним из вариантов твердой опоры в дальнейшем, если где-то приходилось пробираться на ощупь.

Г. К.: Похоже, что вот такие случайные знакомства, о которых мы говорили, не сыграли определяющей роли в те годы, а остались именно случаем и дороги ваши шли параллельно. Это так?

А. К.: Нет, на самом деле все встречи образуют совершенный узор. Если ты попытаешься форсировать какую-то сторону, то только все испортишь. Мы живем в мире необходимостей. Наверное, это как-то называется в философии, но я этим не интересуюсь.

Г. К.: Тем не менее, как вы позиционировали себя в советские годы: как «левого» или просто как художника?

А. К.: Нет, конечно, как «левого». «Кто там шагает правой?!», да? Вот взять Давида Штеренберга: его у меня «отобрали» — когда он был мне необходим, его нельзя было увидеть. Его не было в Третьяковке. И только после 1953 года, когда изменилась экспозиция, там появились Штеренберг, Лучишкин, Фальк и другие. В 1957-м я был в активе Фестиваля молодежи, и нас повели в Третьяковку, показали «Красную мебель» Фалька и «Велосипедиста» Гончаровой. Это сильно запомнилось.

Г. К.: Вы довольны сейчас приятием публикой вашего творчества и возможностью его показывать?

А. К.: А я всегда был доволен. Мне было достаточно. У меня был совершенный круг, чтобы я не ерзал, чтобы я не чувствовал себя покинутым, глупым или одиноким.

Г. К.: То есть вы не разделяли свое творчество на заказное и личное?

А. К.: Все, что я делал, было «личное». Я никогда не делал того, что мне не хотелось. Обычно архитектор приглашал меня участвовать в каком-то проекте. Происходило так: я приносил работу в комбинат, и ее принимали. Однако обычно заказ порождал серию работ, которые оставались в мастерской и потом медленно расползались… В музей, по коллекционерам.

Г. К.: Спасибо за интервью!

Москва, февраль 2020

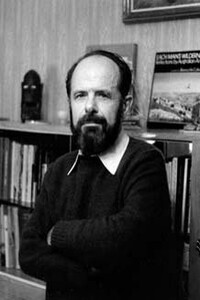

Вячеслав Сысоев, художник.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К ХУДОЖНИКАМ-КАРИКАТУРИСТАМ

Без места, 1980 (м. б., середина года)[219]

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К ХУДОЖНИКАМ-КАРИКАТУРИСТАМ[220]

Прошу вас передать вашим коллегам во всем мире копии этого письма.

Средства массовой информации оглушают человечество миллионами фактов об убийствах, насилиях, правительственном терроризме и о терроризме против правительств, загрязнении окружающей среды, об истощении ресурсов нашей планеты, росте психических заболеваний, алкоголизма, наркомании.

Я предлагаю консолидировать наши усилия в борьбе против этих зол.

Во многих странах художники лишены права противопоставить творчество злу. Я предлагаю объединить усилия в защиту таких художников и создать комитет «Художники-карикатуристы в защиту цивилизации».

Реальная работа комитета могла бы быть следующей: создание международного журнала карикатур, незамедлительный творческий отклик художников в случае преследования коллег, выставки преследуемых художников и широкая публикация их работ.

Меня зовут Вячеслав СЫСОЕВ, я художник-карикатурист, живу в России. Меня исключили из Союза художников-графиков, разыскивают как уголовного преступника.

Если найдут — посадят в концлагерь. Я два года не живу дома[221].

Мои работы опубликованы:

Во Франции — «Canard Enchainê», «L’Alternative», 1980[222].

В Италии — «Repubblica»[223], «I1 Tempo», «Oggi»[224], 1980.

В ФРГ — «Pardon».

В Англии — «Observer»[225].

1980 г.

Вячеслав СЫСОЕВ[226]

Обратный почтовый адрес:

Москва, 117321, Теплый Стан, 1-й микрорайон, корпус 4, кварт. 48. Сысоеву В. В.

Комитет защиты художника СЫСОЕВА:

Оскар РАБИН, Париж, Франция. Телефон — 2578616 — ПАРИЖ