одно и то же:

Я образ, я мечта;

Чем старе становлюсь, тем я

Кажусь моложе.

Воспоминание обитало там, в Мишенском, сливаясь на рисунках с образом мечты.

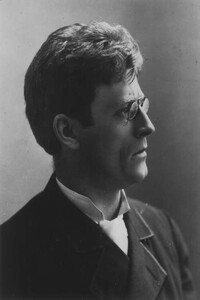

«Главный живописец — душа»

Старший друг Жуковского Николай Михайлович Карамзин говорил, что весна не таила бы для него такую прелесть, если бы ее не описал Клейст.

Восприятие действительности через литературные реминисценции в духе традиций XVIII века отличает раннюю пейзажную лирику Жуковского, его бесчисленные рисунки романтических гротов, беседок, античных развалин, идиллические сельские картины.

Однако с годами художественная манера Жуковского-рисовальщика претерпевает существенную эволюцию. Лучше всего это можно проследить на примере «мишенского» цикла. От условной стилизации начальных работ, избегающих «некрасоты» и прозы окружающего мира, автор постепенно двигался к личностному видению натуры, к цельным, устоявшимся наблюдениям.

Менялась датировка шероховатых листов, менялся угол зрения, хотя изображенные на них места оставались все теми же. Рисунки приобретали большую пространственную глубину и объемность, делались более выразительными. В них проявлялись исторические и социальные реалии. Фиксация раздробленных черт действительности сменялась ее обобщенным психологическим портретом.

«Не надо подражать ни Ван Эйку, ни Мурильо, — замечает Василий Андреевич в письме к другу художнику и будущему тестю Г. Рейтерну, — надо изучать природу, надо благоговейно принять то, что она дает… Ибо природа не скупа, она дает щедрою рукою. И тогда художник не будет иметь манерности, жеманства. Всякая манерность есть, я полагаю, ошибка».

Из стороннего наблюдателя и меланхоличного регистратора действительности Жуковский превращается в художника, который «видит природу собственными глазами, охватывает собственною своею мыслью и прибавляет к тому, что она дает, кроющееся в его душе». «Главный живописец — душа». Эта дневниковая запись, пожалуй, наиболее точно характеризует Жуковского-рисовальщика, и этим Жуковский-рисовальщик смыкается с Жуковским-поэтом.

В льющихся, переходящих одна в другую плавных линиях его офортов покоряет какая-то особая просветленная напевность — отражение кристальной душевной чистоты, то в высшей степени развитое в нем чувство изящного, тот неброский артистизм, которыми исполнена неувядаемая поэзия Жуковского.

Излюбленная натура художника в «мишенском» цикле — панорамные пейзажи, где автор сплетает прихотливые узоры из контуров деревьев и построек, поражая современников «верностью взгляда, умением выбирать точки, с которых он представляет предметы, и мастерством схватывать вещи характеристически, в самых легких очерках».

Высокий холм, увенчанный кронами тополей. На переднем плане — стог сена. Выглядывающая из-за него повозка оживляет пейзаж: безлюдный, он напоминает о близком присутствии человека.

А вот лесной ручей, неторопливо петляющий среди стройных сосен.

Ручей, виющийся по светлому песку,

Как тихая твоя гармония приятна!..

Еще один офорт. Широкий луг, раскинувшийся подле холма с виднеющейся на нем усадьбой. Уходящая вдаль дорога, два ряда деревьев по краям, темнеющая на горизонте полоска леса создают ощущение простора, воздуха.

Своего рода иллюстрацией к элегии «Сельское кладбище», положившей начало поэтической славе Жуковского, воспринимается рисунок кладбища в Мишенском.

Под кровом черных сосн и вязов

наклоненных…

Листы этой серии дают зримое представление о том, как выглядели неуцелевшее имение А. И. Бунина, отца поэта, исчезнувшая усадьба Киреевских, несохранившиеся достопримечательности и ландшафты здешних мест.

После 1839 года работы «мишенского» цикла мало-помалу заселяются людьми. Многолюдными становятся виды Белева, Тулы и прилегающих окрестностей. Особенно подробны изображения Тулы. Мы видим заставу на южной окраине города, сейчас изменившейся неузнаваемо, обелиски, шлагбаумы, городовых, попадаем на главную улицу, упирающуюся в кремль и колокольню Успенского собора. Перспектива улицы, прохожие, присутственные учреждения, дома, церкви, располагавшиеся в районе теперешней площади Челюскинцев, — все это есть на рисунках Жуковского. Он скрупулезно воссоздает пышное архитектурное убранство погибшего Успенского собора в Тульском кремле, замечательного памятника русского зодчества второй половины XVIII столетия.