После первой сцены, когда аристофановские птицы предстают перед лицом царя Удода, кажется, нас ждет сатирический спектакль в духе прародителя комедии. Он их спрашивает: «Что вам не нравится в Афинах?» И они дружно под хохот зрительного зала отвечают: «Все!» Отправившись на землю, птицы, прикинувшись людьми, становятся гостями Попрыгуньи (Александра Захарова) и погружаются в мир мелких страстей, стадных чувств, пустяшных желаний. В «хоровод человеческих характеров» вплетаются и художник Рябовский (Виктор Раков), и телеграфист Чикильдеев (Иван Агапов), и Песоцкий (Сергей Степанченко), и алчные дамы, ничтожные во всех отношениях. Но с появлением Дымова, которого тонко и проникновенно играет Александр Балуев, спектакль обретает иной смысл. В нем начинает звучать щемящий лирический мотив. Этот нелепый, застенчивый, безыскусный, отдельный человек мало-помалу заставляет вслушиваться в его тихую речь. Гомон птиц будто стихает. И хотя он говорит очень простые слова о том, что надо брать на себя чужую боль и не бояться непоправимости, они накрывают тебя вместе с навернувшимися откуда ни возьмись слезами. «Во вселенской памяти нет прошедшего времени», и в финале Ольга обретет с ним покой, но уже в другой жизни.

К матросу нет вопросов / Искусство и культура / Художественный дневник / Книга

К матросу нет вопросов

/ Искусство и культура/ Художественный дневник/ Книга

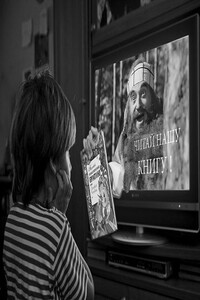

Вышла в свет новая книга Евгения Гришковца «Почти рукописная жизнь»

Новая книга (тираж 15 000 экземпляров, цена на OZON.ru 300 рублей) объявлена дневником, коим она, впрочем, является только наполовину. Правда, автор клянется, что вел этот самый дневник тихими зимними вечерами, трепетно переживая послевкусие недавнего Нового года. И если читать рукописную жизнь Гришковца с конца, а точнее, со второй части, то действительно погружаешься в поток авторских размышлений обо всем на свете, от арктических экспедиций и романтики «Двух капитанов» до Петра Фоменко — «эмигранта из 70-х», гордо носившего титул «самого нафталинового» режиссера России. На всякий случай защитив и объяснив эту фоменковскую «нафталинность» правом, которое дают на нее благородные седины, Гришковец нападает на молодых да ранних, но уже нафталиновых не по возрасту и не по ранжиру. Тема эта, строго говоря, сама нафталином пахнет, но Гришковец никогда не боялся вторичности. Тщательная и претендующая на оригинальность разработка общих мест — часть его писательской манеры. Почему «нафталинность» в литературе может быть объявлена винтажностью и своего рода новацией, а в театре, где царит модная модернизация классики, — нет? Но так далеко авторские рассуждения не заходят.

Все это, повторим, вторая часть «Почти рукописной жизни». А вот ее начало на дневник совсем не похоже. Перед нами обстоятельные повествования, напоминающие недописанные рассказы. Гришковец идет на обнажение приема, заявляя, что если бы его воспоминания — например, о лондонских гастролях и знакомстве с пожилой англичанкой Лори — были изложены в форме рассказа, он мог бы называться «Настоящая леди». А так просто датированная запись. Кстати, безыскусность в названиях — еще одна особенность Гришковца, который всегда опрощает (а то и оглупляет) рассказчика по отношению к реальному автору. Тем не менее история о Лори довольно мила, как и другие сюжеты. Но они зачем-то растворены в дневниковой стихии, по стилистике подозрительно напоминающей блогосферу.

Начиная с какого-то момента Евгений Гришковец принялся публиковать свои записи в блогах (например, «От ЖЖизни к жизни»), которые тоже называл дневниками. Там читателя ожидал все тот же поток впечатлений с сильным привкусом нарциссизма. Дело в том, что активная жизнь в блогах — один из атрибутов «городского романтика» и «нового интеллигента», каковым Гришковец слывет у критиков. Обычные дневники воспринимаются на этом фоне как сетевые заметки в один конец. Без обратной связи.

Не стоит забывать, что проза Гришковца относится к разряду так называемых литературных проектов, раскрученных издателями в нулевые на том месте, где раньше обитала большая литература.