— Можете идти, — круто оборвал адмирал и, когда Ашанин повернулся, он крикнул вдогонку: — Расскажите товарищам, как служат на "Коршуне".

Спустившись в гардемаринскую каюту и весело здороваясь с шестью товарищами, которых давно не видал, Ашанин был встречен прежде всего вопросами: "попало" ли ему от глазастого черта? — и поверг всех в, изумление, что ему не попало, несмотря на то, что он подвернулся как раз после "общего разноса" за то, что "Витязь" чуть-чуть "опрохвостился" сегодня.

Все наперерыв спешили познакомить Ашанина с адмиралом в кратких, но выразительных характеристиках беспощадной юности, напирая главным образом на бешеные выходки стихийной страстной натуры начальника эскадры. Про него рассказывались легендарные истории, невероятные анекдоты. Признавая, что Корнев лихой моряк и честнейший человек, все эти молодые люди, которые только позже поняли значение адмирала, как морского учителя, видели в нем только отчаянного "разносителя" и ругателя, который в минуты профессионального гнева топчет ногами фуражку, прыгает на шканцах и орет, как бесноватый, и боялись его на службе, как мыши кота. Ашанину изображали адмирала в лицах, копируя при общем смехе, как он грозит гардемарина повесить или расстрелять, как через пять минут того же гардемарина называет любезным другом, заботливо угощая его папиросами; как учит за обедом есть рыбу вилкой, а не с ножа; как декламирует Пушкина и Лермонтова, как донимает чтениями у себя в каюте и рассказами о Нельсоне, Нахимове и Корнилове и как совершает совместные прогулки для осмотра портов, заставляя потом излагать все это на бумаге. Внезапные переходы его от полнейшего штиля, когда гардемарины были "любезные друзья", к шторму, когда они становились "щенками", которых следует повесить на нока-реях, мастерски были переданы востроглазым, худеньким Касаткиным.

Слушая все эти торопливые рассказы, смотря на более или менее удачные воспроизведения Корнева, Ашанин понял, что на "Витязе" центральной фигурой так сказать героем — был беспокойный адмирал. На нем сосредоточивалось общее внимание; ему давали всевозможные клички — от "глазастого черта" до "прыгуна-антихриста" включительно, его бранили, за небольшим исключением, почти все, над ним изощряли остроумие, ему посвящались сатирические стихи.

— Слушай, Ашанин, какую я песенку про него написал… Небось, он ее знает… Слышал, дьявол! — похвастал Касаткин.

— И не расстрелял тебя? — засмеялся Ашанин.

— Нет… смеялся… Просил всю песню показать…

И маленький гардемарин с задорным вихорком и мышиными глазками, благоразумно затворив двери каюты, затянул фальцетом, а все подтянули хором:

Хуже ливня и тумана,

Мелей, рифов, скал,

Шквала, шторма, урагана

Грозный адмирал…

Второго куплета не успели начать. Ворвавшийся в каюту рассыльный прокричал: "Свистали всех наверх с дрейхвы сниматься!", и все юные моряки, нахлобучивши на свои головы фуражки, как полоумные, бросились наверх и разбежались по своим местам.

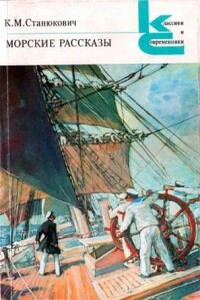

Вышел наверх и Ашанин. Чувствуя себя пассажиром, он приютился в сторонке, к борту у шканцев, чтобы не мешать авралу, и посматривал то на адмирала, стоявшего, расставив фертом ноги, на полуюте, то на свой "Коршун". И Ашанин, уже давно проникшийся особенной знакомой морякам любовью к своему судну, горячо желал, чтобы "Коршун" снялся с дрейфа скорее "Витязя".

На "Витязе" в свою очередь желали противного и, видимо, желали этого все, начиная с кругленького, пузатенького, похожего на бочонок капитана и долговязого старшего офицера и кончая вот этим белобрысым матросиком, который, весь напрягаясь, тянул вместе с другими снасть, поворачивавшую грота-рею.

Матросы так и рвались, чтобы отметить "Коршуну" за его недавнее первенство, вызвавшее адмиральский гнев. Капитан то и дело взглядывал на "Коршун" ни жив ни мертв. У старшего офицера на лице стояло такое напряженное выражение нетерпения и вместе с тем страдания, что, казалось, он тут же на мостике растянется от отчаяния, если "Витязь" опоздает. И он командует громко, отрывисто и властно.

Володя взглянул на мачты "Витязя". Реи уже обрасоплены, марсели надулись, фок и грот посажены и уже взлетают брамсели… Он отвернулся и с замиранием сердца посмотрел на "Коршун", думая почему-то, что на "Коршуне" еще нет брамселей. Но вдруг лицо Володи светлеет, и сердце радостно бьется в груди: и на "Коршуне" уже стоят брамсели, и он, разрезая носом воду, плавно несется за "Витязем".