были добыты за счет развертывания экспорта нефти, газа и других сырьевых

ресурсов - прежде всего в Западную Германию, Францию и другие европей

ские страны. Вопреки расхожим представлениям, согласно которым интег

рация в мировой рынок автоматически ведет к демократическим реформам,

в Советском Союзе 1970$х наблюдался обратный процесс. Свертывание ре

форм в экономической и политической области стало возможно именно бла

годаря тому, что возникшие при этом проблемы решались с помощью экс

порта сырья. Можно сказать, что интеграция в мировой рынок стала одним

из условий поддержания «застоя» в СССР. Другим источником средств для

СССР стали внешние займы. Платежеспособность страны обеспечивалась

нефтяными доходами, но устойчивый рост суммы совокупного долга делал

неизбежным возникновение серьезного кризиса в будущем.

После СССР

Разумеется, эта модель развития имела свои пределы и даже за счет притока

нефтедолларов невозможно было бесконечно компенсировать снижающую

ся эффективность отечественной экономики, нарастающие внутренние про

блемы и технологическое отставание. Именно эти факторы подтолкнули ру

ководство СССР к «перестройке», которая завершилась распадом Союза и

крахом коммунистической системы.

После распада СССР российское руководство продолжало процесс инте

грации в мировую экономику по тому же сценарию, который сложился ещё

в годы «застоя». Точно так же, как элита «новой России» представляла собой

обуржуазившуюся советскую номенклатуру, избранная модель интеграции в

мировую систему являлась развитием «сырьевой ориентации» позднесовет

ского времени, которая вполне органично была дополнена неолиберальны

ми реформами внутри страны и массовой приватизацией. Демонтаж систе

мы социальных гарантий, распад хозяйственных связей в рамках бывшего

СССР, отсутствие инвестиций в долгосрочные программы развития и рез

кое снижение покупательной способности населения привели в 1990е годы

к коллапсу внутреннего рынка и деиндустриализации. Высвободившиеся

сырьевые ресурсы были выброшены на мировой рынок. Если в 1970-1980е

годы можно было говорить о колониальном типе интеграции России в ми

ровой рынок, то на протяжении 1990х годов внутренняя структура общест

ва стала приближаться к «периферийной» модели (малочисленный средний

класс, низкооплачиваемая масса трудящихся, растущее число социальных

«маргиналов» и узкий слой «передовой элиты», интегрирующейся в транс

национальный правящий класс).

В отличие от ряда бывших советских республик, не сумевших создать да

же подобия национальной буржуазии и передавших все наиболее ценные

производственные ресурсы в руки иностранных предпринимателей, рос

сийская элита сохранила основные источники сырья в собственных руках,

что и стало основой для формирования отечественной олигархии.

Кризис 1998 года и мировая экономика

Распад СССР сам по себе оказался одним из ключевых условий процесса, по

лучившего название «глобализации». Капитализм стал единственной миро

вой системой. Общества, раньше находившиеся за пределами мировой капи

талистической экономики, стремительно вовлекались в неё, создавая новые

рынки, источники ресурсов для глобального процесса накопления капитала.

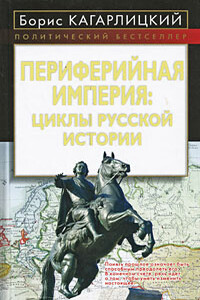

Россия в течение десяти лет из сверхдержавы превратилась в периферийное

общество, зависимое от процессов, происходящих далеко за её пределами.

Экономика страны оказалась в полной мере зависима от колебаний мировых

цен на нефть и другие энергоносители, судьба рубля оказалась в полной зави

симости от международных финансовых рынков.

Эта зависимость в полной мере проявилась во время финансового кризи

са 1997-1998 годов.

Кризисы необходимы капитализму для поддержания конкурентной дина

мики и периодического «очищения» хозяйственного организма. Принцип

«выживает сильнейший» в полной мере реализуется именно во время де

прессии. Когда в странах Южной Азии рухнули местные валюты, а затем

столь же стремительно стали снижаться объемы производства, все ожидали,

что это начало мирового кризиса. Дальнейшие события, казалось бы, под

тверждали это предположение. Кризис стал разрастаться. Вслед за Южной

Азией он охватил Россию. После того, как рухнул рубль, финансовые непри