Эти примеры воодушевляли и побуждали к действию, тем более что развитие событий в Чехословакии с конца 1967 года давало многим надежду, что такое же развитие возможно и у нас.

Число обращений — уже не только к власти, но и к советскому и мировому общественному мнению, уже не только робких, но и достаточно резких — все более возрастало, число подписавших их перевалило за тысячу, речь шла уже не только о конкретных случаях неправосудия, но и о том, как вообще будет развиваться наша страна. Многие из подписывавших обращения надеялись, что власти примут их во внимание и вернутся к политике реформ.

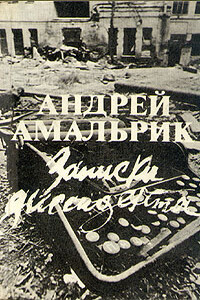

Тогда же появился и термин Демократическое движение. КГБ утверждал впоследствии, что этот термин, как и все дурное, был придуман за границей, в действительности его предложили весной 1968 года Павел Литвинов и я.

Борьба между идеей равенства и идеей свободы была, пользуясь марксистским термином, «снята» советским режимом, соединившим несвободу с неравенством. Таким образом, Демократическое движение привлекало сторонников как свободы, так и равенства.

Оно не было и в условиях тоталитарного режима не могло быть многочисленным, но оно объединяло людей из самых разных слоев общества. Движение привлекло писателей и ученых, недовольных отсутствием творческой свободы, рабочих, остро ощущавших свое социальное неравенство, коммунистов, которые видели, что действительность не отвечает их теориям, людей, никогда не веривших в коммунизм, бывших заключенных, боявшихся возрождения сталинизма, тех, кто был в сталинские годы ребенком, людей, сделавших карьеру внутри системы, и тех, кого эта система отбросила еще до того, как они кончили университет. Меня всегда поражало, как могли оказаться вместе люди столь непохожих судеб и темпераментов.

Невозможно сказать, сколько людей в стране считали себя сторонниками движения, только ничтожная часть из них активно проявила себя. Несомненно, что если бы не репрессии властей, в демонстрации, в которой сегодня участвовало 50 человек, завтра приняло бы участие 50 тысяч. Легче сделать приблизительный анализ социального состава движения, основываясь на данных о подписавших письма протеста по делу Гинзбурга и Галанскова (1967-68, 700 человек) и об арестованных участниках движения (1969-70, 200 человек).

Письма протеста Аресты

Интеллигенция 88 % 52 %

Студенты 5 % 14 %

Рабочие 7 % 34 %

Разница объясняется, во-первых, тем, что репрессии против студентов и рабочих были суровее, чем против интеллигенции, а во-вторых, тем, что часть студентов и рабочих была арестована не за письма протеста, а за участие в подпольных группах.

Уже в 1968 году перед движением, до этого стихийным, встал вопрос о программе и организации. Можно сказать, что участники движения, хотя и не всегда четко, разделились на «политиков» и «моралистов»: на тех, кто хотел сделать движение зародышем политической партии и выработать определенную программу политических и социально-экономических преобразований, и на тех, кто индивидуально или коллективно просто хотел стоять на позициях морального непризнания, неучастия и сопротивления тому злу, которое совершал советский режим.

Компромиссом между этими течениями — скорее бессознательными — было правозащитное движение, оно требовало от советского правительства, во-первых, соблюдать собственные законы и, во-вторых, привести их в соответствие с международным правом. Уже на демонстрации 5 декабря 1965 года был лозунг «Уважайте собственную конституцию!» — и хорошим примером проведения этой линии служит «Хроника защиты прав в СССР», издаваемая с 1973 года в Нью-Йорке под редакцией Валерия Чалидзе.

Однако правовое движение, при всей его важности в бесправной стране, не несло в себе никакого харизматического элемента, не могло для большинства людей стать альтернативой той законченной системе, которую предлагала обществу официальная советская идеология.

С другой стороны, общество тогда, по-видимому, еще не созрело для создания политических программ и партий. Так, появившаяся в 1969 году анонимная «Программа Демократического движения СССР» хотя и была составлена как своего рода программа партии, почти никакого отклика не нашла; кроме того, она все внимание сосредоточила на том, каким должно быть наше общество, но совершенно обошла вопрос, что и как для этого нужно сделать.