«Пишет меня Серов, — вот приятный и крупный Человек!» — рассказывал Горький в одном из писем.

… Серов и Горький снова погрузились в молчание. А за окном слышалась тяжкая поступь солдатских сапог. Шли казаки.

… Кто же ваши жены?

Наши жены — ружья заряжены,

Вот кто наши жены.

— Я сейчас собрал много интересных фактов из истории демонстрации на Невском, — рассказывал Горький. — Чудацкая была демонстрация, одни студенты, рабочих войска в город не допустили.

— Говорят, Алексей Максимович, избивали народ зверски!

— Били. Особенно старались шпионы и полиция, а вот дворники, несмотря на то, что были напоены водкой, — держались в стороне. Некоторые из них прятали избиваемых, другие били «для виду», бьют, а шепотом советуют: «Да кричите же, барышня! Кричите, господин! А то полиция увидит, что мы нарочно».

… Наши матки — белые палатки…

Песня за окном слабела, мерный шаг колонны затихал.

* * *

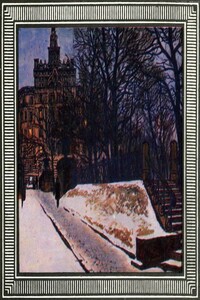

Как-то январским воскресным днем Валентин Александрович Серов ехал к художнику Матэ, жившему в здании Академии художеств, на Васильевском острове. Серов с трудом пробрался к Академии — в городе было неспокойно, назревала демонстрация, казаки разъезжали на сытых конях, бесцеремонно тесня прохожих.

А через несколько часов у окна квартиры Матэ в ужасе замерли трое: хозяин дома, Василий Васильевич Матэ, скульптор Илья Яковлевич Гинцбург и Серов. Только что мимо окон прошла манифестация со знаменами и хоругвями. Люди шли к Зимнему дворцу, к царю. Но вдруг послышались выстрелы. Манифестация оказалась смятой налетевшими казаками. Людские волны отступали, оставляя на снегу черные тела убитых и раненых.

— Уже восьмой, — шептал Матэ, прильнув к окну, — что делать?

Серов молча торопливо наносил нервные штрихи в свой альбом. Он мог сделать только это. Резким движением переворачивал он листы, и снова карандаш носился по бумаге.

Солдатушки, бравы ребятушки,

А кто ваши сестры?..

На листах альбома возникали неясные еще очертания людской толпы, искривленные силуэты всадников с нагайками и саблями, тела на снегу.

Наши сестры — пики, сабли остры…

Серов молчал. Рисовал. Быстро наступили ранние зимние сумерки. Серов попросил не зажигать огня. Он сидел, обхватив голову руками, и молчал. Синий сумрак на улице стирал бело-красные следы кровавого воскресенья.

«С тех пор даже его милый характер круто изменился», — писал Репин в своих воспоминаниях.

Серов тяжело переживал не только кровавые события девятого января 1905 года, свидетелем которых он стал, но и зловещую связь этих событий с судьбами русского искусства. Дело в том, что великий князь Владимир Александрович, дядя царя, был одновременно командующим войсками Петербургского округа и президентом Академии художеств. Он отдавал приказы о расстрелах безоружных людей — и поучал молодых живописцев. Серов стал в Петербурге и в Москве обсуждать с художниками создавшееся положение и склонять их к мысли выступить с протестом.

Многие соглашались с Серовым, но от подписывания каких-либо обращений отказывались. Только художник Василий Дмитриевич Поленов безоговорочно разделил непримиримую позицию Серова. И тогда в адрес вице-президента Академии художеств пошло письмо. Авторы просили огласить его в Собрании Академии:

«Мрачно отразились в сердцах наших события 9 января. Некоторые из нас были свидетелями, как на улицах Петербурга войска убивали беззащитных людей, и в памяти нашей запечатлена картина этого кровавого ужаса.

Мы, художники, глубоко скорбим, что лицо, имеющее высшее руководство над Этими войсками, пролившими братскую кровь, в то же время стоит во главе Академии художеств, назначение которой — вносить в жизнь идеи гуманности и высших идеалов.

В. Поленов, В. Серов».

Ответа на письмо не было. Через три недели, 10 марта 1905 года, Серов снова пишет вице-президенту Академии графу И. И. Толстому:

«Ваше сиятельство граф Иван Иванович!

Вследствие того, что заявление, посланное в собрание Академии за подписью В. Д. Поленова и моей не было или не могло быть оглашено в собрании Академии — считаю себя обязанным выйти из состава Академии, о чем я довожу до сведения вашего сиятельства, как вице-президента.