* * *

К одному из домов в Трехсвятительском переулке Москвы подходили два человека. Один был высок ростом, в шубе и меховой шапке. Шел он неторопливо и дышал неровно — сердце не справлялось.

Стояла ранняя весна. Дворник скалывал лед.

— Гони, гони зиму, — сказал высокий человек в меховой шапке, остановившись передохнуть, — что ж солнышко не позвал на помощь?

— Звал, Исаак Ильич, не слушается, — усмехнулся дворник.

— Может быть, меня послушает, позвать?.. — и, обернувшись к ученику, Левитан заметил: — Мой товарищ по охоте, бывший солдат, а к тому же мой критик, и, знаете, есть чутье!

Во дворе мокли голые кусты сирени. Левитан любил ее, она росла здесь густо, под самыми окнами его мастерской. Учитель и ученик прошли через жилые комнаты и стали подниматься по деревянной лестнице в мастерскую. Левитан преодолевал ступени с трудом, будто страшная тяжесть тянула его назад, вниз. Он дышал прерывисто и громко.

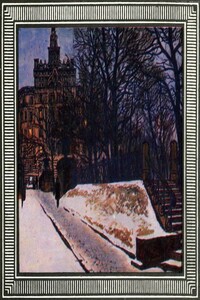

— Я хочу вам кое-что показать, — сказал Левитан, когда они разделись. Он повернул к окнам большой эскиз, несколько раз придирчиво проверил освещенность. Озеро распахнуло на холсте свои просторы, и дальний берег золотился в лучах солнца.

— Не узнаете? — спросил Левитан ученика. — Да ведь это же на тему, что я задавал вам в начале года в классе: «Последняя туча рассеянной бури…» Я давно работаю над этой темой, хотел назвать эту вещь «Русью». Только для такого названия еще много работать надо!

Ученик не заметил в эскизе новых особенностей письма учителя, новых черт, каких прежде не было на полотнах Левитана. Их увидел, уже на самой картине, Чехов.

И. Левитан. Озеро

— Вещь эта не закончена, я очень многое хочу вложить в нее, чтобы этот пейзаж стал образом России, — говорил художник другу.

— По-твоему, не закончена, а по-моему, хоть сейчас на выставку, — сказал Чехов и подошел ближе. Мазки Левитана, воссоздающие землю, деревья, домики далекой деревушки, стали здесь гуще, сочнее, чем прежде. Поверхность воды и неба написана легче, прозрачнее. Кисть художника стала поистине виртуозной. Детали опущены — для усиления общего впечатления.

— Как бы ты ни назвал картину, это — Россия, — задумчиво проговорил Антон Павлович.

Вскоре в мастерской Левитана побывал Климент Аркадьевич Тимирязев. Он с интересом осмотрел стоявшие здесь многочисленные полотна и остановился перед «Озером». Исаак Ильич держал в руках подаренный Тимирязевым оттиск статьи «Фотография и чувство природы». Автор, выдающийся русский ученый, говорил в своей статье, что фотография, этот молодой еще вид искусства, обогащает эстетические впечатления человека; Тимирязев предсказывал фотографии огромную будущность.

Левитан соглашался с автором статьи. Но как художник он всем своим существом чувствовал, что фотография, каких бы технических высот она ни достигла, не сможет сравниться с искусством живописи. Потому что фотопейзаж — это лишь умерщвленное мгновение жизни природы, один ее остановленный вздох. Пейзаж, созданный кистью живописца, — это симфония человеческих страданий, настроений, это чувство, разложенное на краски и способное восстанавливаться в нашем воображении в новое чувство, такое же острое и сокровенное.

«Протокольная правда никому не нужна, — сказал однажды Левитан Шаляпину. — Важна ваша песня, в которой вы поете лесную или садовую тропинку…»

Тимирязев пристально всматривался в полотно, в далекий берег, освещенный солнцем, в заросли колышимого ветром тростника, и как зритель, и как естествоиспытатель покорялся силе воображения, силе поэтического восприятия природы, когда она перестает быть грандиозной суммой элементов, атомов, веществ и превращается в песню, в стихотворение, в давнее, щемящее душу воспоминание…

Работа над картиной продвигалась медленно, все медленнее. Сердце не стучало, а «дуло», как выразился пользовавший Левитана Чехов. Весной 1900 года, простудившись в Химках во время работы с учениками над этюдами, Левитан слег.

— Дайте мне только выздороветь, — говорил он ученикам, Чехову, художнику и близкому другу Нестерову, — я совсем по-новому буду писать, вот увидите, лучше! И закончу «Русь»!..