а) Полные экземпляры, с количеством страниц 138, с хорошими

отпечатками гравюры. Эти экземпляры отличаются от моего

«подносного» только качеством бумаги.

б) Экземпляры на худшей бумаге (иногда даже не одинакового

цвета), с гравюрой, отпечатанной плохо и слепо, явно с «усталой»

доски. Во многих экземплярах эта гравюра отсутствует вовсе.

Количество страниц в этой части тиража—135. Нет страниц

137–138 с письмами Нелединского—Мелецкого и Капниста.

Дореволюционные антиквары знали эту разницу между двумя видами издания комедии и ценили «Ябеду» с 138 страницами значительно дороже, считая книгу большой редкостью, в то время как обыкновенные экземпляры, с количеством страниц 135, расценивали от рубля до трех рублей, в зависимости от наличия или отсутствия гравюры. Редкостью такие экземпляры не считались.

Между двумя указанными видами издания «Ябеды», кроме разного количества страниц, качества бумаги и качества отпечатка гравюры, существует еще одно различие: некоторые страницы второго вида набраны заново тем же шрифтом, с весьма незначительными разночтениями: в одном случае исправлена опечатка, в другом допущена новая; в одном случае концовочная линейка длиннее, в другом — короче и так далее.

Подобная разница в наборе некоторых страниц одного и того же издания в 18 и первой половине 19‑го веков была отнюдь не редким явлением.

Мы уже знаем, что считалось в обычае печатать некоторые книги непременно в нескольких видах: какое–то количество особо роскошных или «подносных» экземпляров, затем часть тиража на хорошей бумаге «для любителей и знатоков» и, наконец, простые экземпляры — для продажи.

«Подносные» экземпляры печатались иногда с большими полями, иногда на шелку или на бумаге другого цвета.

Разумеется, каждая перемена бумаги, изменение полей, изъятие гравюр (если они были в тексте), — требовали новой приправки набора, иногда и переверстки. При этом могли происходить частичные изменения: замена букв, украшений, а иногда и полная перемена набора той или иной страницы.

Библиографы знают, например, что книга «Торжествующая Минерва» 1763 года печаталась вообще сразу двумя наборами, с некоторой разницей в украшениях.

Менялся набор частично или полностью в некоторых книгах времен Петра Первого. Это происходило иногда по причине значительного тиража книг, при котором литеры набора «уставали», сбивались.

Да мало ли, наконец, какие случайности могли быть в процессе печатания книги? Техника была примитивная, печатали не торопясь, с оглядкой. Замечали опечатку — исправляли, замечали, что лист начал давать плохие оттиски, — останавливались, меняли приправку, иногда шрифт. Все это никого не удивляло, и все считали книгу, вышедшую под одним заглавным листом, с одной и той же датой печатания — одним изданием, а не несколькими.

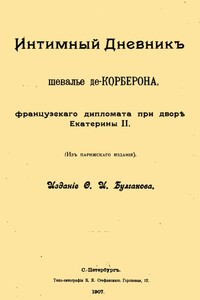

Совершенно иначе отнесся к этим особенностям типографской техники прошлого киевский литературовед, доцент А. И. Мацай. В выпущенном недавно исследовании о «Ябеде» В. Капниста А. И. Мацай, основываясь исключительно на мелких типографских «разночтениях», замеченных им в разных экземплярах комедии, сделал заключение не только о существовании какого–то одновременного «второго» ее издания, но и определил его как якобы подпольное, нелегальное, являющееся «едва ли не первым в России подпольным изданием художественного произведения вообще»1.

А. И. Мацай пишет: «Экземпляры комедии, разошедшиеся по рукам до отобрания большей части тиража у Крутицкого, не могли удовлетворить огромного на нее спроса. Это и родило идею издать «Ябеду» нелегально, под видом первого, «дозволенного цензурой» и частью разошедшегося по рукам издания».

Никаких других доказательств, кроме замеченных им в экземплярах разных видов «Ябеды» опечаток и перестановок запятых, А. И. Мацай не приводит, и поэтому предположение его малоубедительно.

Огромный спрос на комедию основанием для такого предположения тоже служить не может, так как, скажем, на «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева спрос был куда больший, но, однако, о подпольных и нелегальных изданиях его книги никто даже не смел и думать. Во времена Екатерины II и, в особенности, Павла I с такими делами не шутили. Они пахли не только Сибирью…