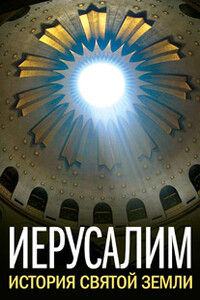

Незабываемое впечатление оставляют многие страницы. Вот лишь несколько строк о великой святыне Голгофы: «Чье надменное чело не коснется скалы под сенью сего престола? чьи суетные уста не прильнут к сей вечно памятной бронзе? и чьи слезы, сладко и горько, не потекут в отверстие камня, к самому корню Креста, чтобы освежить и возвратить в собственном сердце его напечатленный образ? Покаянные мысли о грехе, мольбы о спасении, вздохи и порывы к испустившему последний вздох свой на кресте, весь ужас дрогнувшей Голгофы и померкшего солнца, и вся радость разбойника, первого наследника рая, – такова буря духовная, потрясающая на Голгофе бренное естество человека!»

За основу издателями было принято наиболее полное пятое издание «Путешествия ко святым местам». При воспроизведении текста А. Н. Муравьева мы сохранили целый ряд авторских лексических и орфографических особенностей. К первым относятся поэтические неологизмы, например пальмник, вместо привычного паломник (очевидно, таким написанием Муравьев хотел прояснить этимологическое происхождение слова «паломник» от «пальмы»). Следует также иметь в виду специфику авторского обозначения этносов и конфессий: католиков он именует то франками, то римлянами, то латинами (латинянами); эфиопов – как принято было в XIX в., абиссинцами, арабов – нередко аравлянами.

К орфографическим особенностям можно отнести написание терминов и топонимов, традиционно начинающихся с буквы «Е», через «Э» (Элеон вместо обычного для русского евангельского текста Елеон, эпархия вместо епархия и т. д.). Автор использует также славянские написания имен, начинающихся в современном русском языке с буквы «Ю»: Иустиниан вместо Юстиниан, Иудифь вместо Юдифь. Иногда это приводит к ошибочным формам, которые можно квалифицировать как гиперкоррекцию: Иезекия вместо Езекия. Мы сочли также необходимым сохранить и вовсе неточные, устаревшие передачи имен и названий типа Мегемет вместо Мохамед Солиман вместо Сулейман, Воспор вместо Босфор, вехабит вместо вахабит.

Определенную сложность для современного читателя представляет также обычное для Муравьева использование старинных географических обозначений, восходящих к византийской церковно-административной топонимии. В цитированной уже выше вступительной статье Андрей Николаевич упоминает «брод в Аравию», «где проходил Израиль чрез Иордан». Сегодня мы сказали бы, что речь идет о границе с Иорданией. Появление здесь термина «Аравия» носит церковно-археологический характер. Среди епархий Иерусалимской Православной Церкви и ныне значится епархия Петро-Аравийская. В упоминавшейся справке, представленной Муравьеву секретарем Иерусалимской Патриархии Анфимом, говорится: «Петрская епархия начинается от северной части Мертвого моря и простирается до восточной части Аравийской пустыни: откуда обращается на юг к горам Моавитским и доходит до Чермного моря, заключая в себе и гору Синайскую; потом поворачивается к южному краю Мертвого моря, где и оканчивается, гранича с Вифлеемом».

Восприятие Священного Писания в книге также имеет свои особенности. «Путешествие» было издано задолго до публикации русского синодального перевода Библии. Андрей Николаевич, как правило, цитирует тексты Ветхого Завета в собственном поэтическом переложении с церковнославянского. Соответственно, чтение не совпадает с привычным для нас переводом.

Говоря о передаче Муравьевым священных реалий, отдадим должное писателю-паломнику 1830 г., что он временами вполне четко сознает грань между археологическойдостоверностьютой или иной святыни и историко – литургической реконструкцией которую чаще всего представляют места поклонения в Святой Земле, независимо от того, какой конфессии они принадлежат, при том что и современный паломник не всегда отдает себе отчет в этом различии. Проводя читателя по Храму Гроба Господня и показывая последовательно приделы Разделения Риз, Тернового Венца и Лонгина Сотника, автор сопровождает свой рассказ замечанием: «все три устроены не столько на тех местах, где происходили самые события, сколько для вечной и трогательной их памяти».