Буйволенок подошел к нашему вездеходу и прижался к нему, инстинктивно готовый следовать за первым крупным предметом. Он тщательно обследовал колеса и доверчиво прижался мордой к капоту. Когда мы тронулись в путь, он побежал за нами, и мы снова остановились. Однако ничего нельзя было поделать: ведь сама идея национальных парков такова, что люди (и особенно случайные посетители) не имеют права вмешиваться в их природу. Мое женское сердце сжалось, когда машина прибавила скорость и двинулась от буйволенка, скакавшего на своих маленьких желтых копытцах, — мужественного в своем отчаянии и такого одинокого в этом мире.

За поворотом еще было видно, что павианы-самцы вновь сели на дорогу, выжидая, когда мы скроемся. Оки, конечно, намеревались схватить буйволенка, но мы помешали им, и теперь готовы были опять взяться за дело, как только мы удалимся. Подобное поведение было несвойственно павианам. Мне никогда раньше не приходилось слышать, чтобы эти животные общались, издавая звуки, да еще столь неприятные. Похоже, они что-то обсуждали, возбужденные голоса указывали на их намерение совершить нечто для них необычное, но привлекательное.

Боюсь, смерть буйволенка была ужасной, так как павианы неопытные убийцы. Вероятно, они вообще предприняли нападение лишь потому, что видели абсолютную беспомощность своей жертвы. Некоторые павианы в этой стае наверняка пробовали мясо впервые, и было бы интересно узнать, понравилось ли оно им?

Павианы никогда полностью не переходят на мясную пищу; у них сильная потребность в овощах и зерне. Когда Джейн Гудолл изучала мясоедство у шимпанзе, она наблюдала, например, что они впихивали в рот листья с кусочками мяса, — совсем как люди накладывают овощи и салат на тарелку.

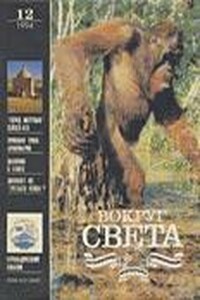

Самая красивая в лесу обезьяна — черно-белый ко-лобус (Colobus abуssinicus)>20. Он отличается от других обезьян, тем, что у него только четыре (нет большого) пальца. Колобусы лазят по деревьям, прыгают между ними и забираются выше, чем павианы и мартышки Сайкса. Особенно впечатляют их акробатические прыжки вверх (до 10 метров) с дерева на дерево. Возможно, иногда колобусы, ошибочно определив расстояние или потеряв опору, падают. Но они не думают об опасности, когда носятся между деревьями. На фоне голубого неба капюшон и хвост колобуса сверкают белизной, с ними контрастирует остальная часть туловища, черная, как уголь.

Красота колобуса обернулась для него бедой. В горах у кикуйю часто холодно и спрос на меха был большой. Из шкуры колобуса изготовляли головные уборы и плащи.

Мартышка Сайкса, может быть, не столь известна, как колобус, но это во всех отношениях привлекательное существо: у нее могучий рост по сравнению с другими мартышками, красиво обрамленная морда, каштановая спина и светлое брюхо. В горах Абердэр эти мартышки встречаются от верхней границы леса до бамбукового пояса на высоте 3000 метров. Их видишь сидящи-ми на стеблях бамбука и сосредоточенно очищающими побеги, которые они затем съедают.

Изучение птиц приводит к мысли, что когда-то горные леса Восточной Африки представляли собой единый лесной пояс. В этих горных лесах встречаются всевозможные виды и подвиды птиц, которых нет в других местностях Восточной Африки, но которые представлены в обширных лесах Западной и Центральной Африки.

Десятки тысяч лет назад существовал единый лесной пояс, о чем свидетельствуют успевшие сформироваться в горных лесах разновидности, подвиды и даже самостоятельные виды птиц>21. У некоторых видов (например, у представителей родов дроздов и белоглазок) есть четко выраженные подвиды в горных ущельях, удаленных на 30–40 километров одно от другого.

Занимаясь птицами, а также флорой гор Абердэр, можно прийти к выводу, что и эти, и другие горы Восточной Африки следует рассматривать как экологические острова, имея в виду не только деятельность человека в окружающих районах, но и различные природные особенности, благодаря которым они изолированы от окружающей территории и существование их флоры и фауны тесно зависит от специфических лесных условий.

Конечно, встречаются птицы, вполне приспособившиеся к различным типам среды, но здесь я ограничусь рассмотрением прежде всего типичных лесных видов.