Чаще всего не важно, кто играет маньяка, который вполне может скрываться под маской, как в «Пятнице, 13-е» и «Криках», или под уродливым гримом, как в «Кошмаре на улице Вязов». Но в «Маньяке» главный герой — это, собственно, и есть сюжет. Элайджа Вуд для многих достаточно неожиданный выбор на такую роль, поскольку за ним продолжает тянуться шлейф роли героического хоббита. Но он уже играл и маньяка-убийцу в «Городе грехов» и пакостника, манипулирующего чужой судьбой, в «Вечном сиянии чистого разума». Роль Фрэнка, безумного владельца магазина манекенов, его привлекла, конечно, не монотонным сюжетом, а тем, что режиссер Франк Халфун захотел показать все происходящее глазами маньяка. Поэтому герой Элайджи Вуда не так-то часто виден в кадре — разве что в отражениях. И это, безусловно, умный ход. Зритель становится соучастником героя, поневоле вникающим в его психологию. А фильм категории В превращается во вполне авторское упражнение в жанре.

Оборотни с алебардами / Искусство и культура / Художественный дневник / Книга

Оборотни с алебардами

/ Искусство и культура/ Художественный дневник/ Книга

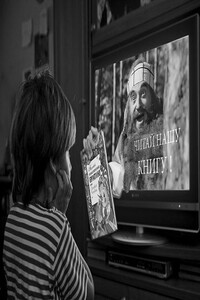

Вышла в свет книга «Московский городовой, или Очерки уличной жизни Москвы» Владимира Руги и Андрея Кокорева

«Московского городового» вряд ли можно назвать бестселлером из-за скромного тиража: всего-то 1500 экземпляров. Но статус интеллектуального хита, несмотря на немалую цену минимум в 494 рубля, ему гарантирован. Прежде всего потому, что так называемая история повседневности вкупе с краеведением сегодня у издателя в почете. А «Московский городовой» написан как раз на стыке того и другого.

Но дело, разумеется, не только в этом. «Московский городовой», как и все книги серии «Повседневная жизнь Москвы», запредельно далек от назойливого, скучного и вульгарного исторического околонаучпопа, которым забиты полки книжных супермаркетов. При очень большом желании здесь можно углядеть адаптацию идей школы «Анналов» — с полагающимся по жанру отказом от трех китов академизма: событийности, биографичности и беспроблемности.

В центре истории не событие, а проблема. Читатель «Московского городового» оказывается перед увлекательной загадкой: какую роль играла полиция в Российской империи и чем эта роль отличается от сегодняшней? Чтобы это выяснить, придется влезть в полицейский мундир и пожить жизнью «буфелей» и «макарок» (исторические прозвища стражей порядка в Российской империи). То есть посидеть в номерной будке, постоять живой статуей с алебардой (алебарды московская полиция носила вплоть до 1880-х), поменять это оружие на еще более притчевую шашку-«селедку», вызывая сочувственные ухмылки у проходящих обывателей. Разогнать сходку воров-карманников возле знаменитого грота «Руины», что в Александровском саду, накрыть штаб-квартиру бомбистов в 1905-м и... выпив лишнего, быть доставленным в полном обмундировании к порогу университета буйными студентами, которых надлежало самому туда препроводить.

Но этого, пожалуй, недостаточно. Сущность российских правоохранителей все-таки непостижима. И у читателя возникнет больше вопросов, чем ответов. Скажем, об отношениях высших полицейских чинов и революционных интеллигентов.

Например, не кто иной, как московский обер-полицмейстер И. Д. Лужин, выправил вольнодумцу Герцену загранпаспорт, чтобы тот мог выехать за границу. Тем не менее Герцен в своем «Колоколе» называет Лужина «доносчиком». При этом сестра Лужина Марья Дмитриевна Ховрина устраивает литературные вечера, которые посещают Белинский, Станкевич, Хомяков, Гоголь... и сам господин обер-полицмейстер. Похоже, литераторы не воспринимали его в качестве надзирателя. Какие уж тут «мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Так и остается неясным, кому Лужин мог доносить. Самому себе? Прямо и непосредственно государю императору? Одним словом, высокие отношения...

Но то начальник московских сил правопорядка. А обычный городовой на заявление, к примеру, об изнасиловании мог ответить так: «Требуете, чтобы полиция была нянькою... Уж если сам по себе человек хорош, так и не случится с ним такого казуса, а о дряни-то и беспокоиться нечего».