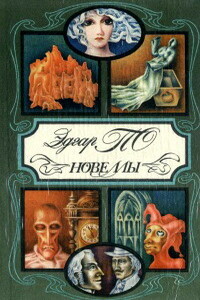

Золотой жук. Странные шаги - страница 58

Мое тело лежало под прямым углом к плоскости размахов маятника. Я видел, что полумесяц должен рассечь мне грудь как раз там, где бьется сердце. Он продерет саржу моего халата, он будет уходить и возвращаться, уходить и возвращаться, уходить и возвращаться — снова, снова и снова. Несмотря на ужасающую ширь его размахов (футов тридцать, а то и больше), на мощь его свистящего падения, достаточную, чтобы разрушить даже эти стены из железа, все же в течение нескольких минут он будет продирать мой халат — и только. На этой мысли я остановился. Я не дерзнул пойти дальше. Я держался за нее настойчиво и цепко, словно такая задержка способна была предотвратить дальнейший спуск стального лезвия. Я заставил себя думать о том, с каким звуком будет скользить полумесяц по платью, об особой дрожи, которую сообщает нервам трение одежды о тело. Я размышлял об этих пустяках до тех пор, пока не заскрипел зубами от отвращения.

Вниз — тихо и непреклонно маятник сползал вниз. Я находил какое-то исступленное удовольствие, сравнивая это движение вниз со скоростью его размахов. Вправо, влево — то удаляясь, то снова приближаясь, — визжа, точно грешники в аду! Стопою тигра крадется он к моему сердцу! И я то хохотал, то выл — в зависимости от того, какие чувства брали верх.

Вниз, вниз — уверенно и безжалостно! Вот он уже проносится в трех дюймах от моей груди. Я извивался в своих путах бешено, неистово, чтобы высвободить левую руку. Она была свободна лишь от локтя до кисти. С большим трудом я мог двигать ею в пространстве между глиняной миской рядом со скамьей и моим ртом, но не дальше. Если бы мне удалось разорвать путы, стягивающие локоть, я бы попытался схватить маятник, остановить его! С таким же успехом мог бы я остановить лавину.

Вниз, вниз — все так же упорно, все так же неотвратимо! Я задыхался и корчился при каждом взмахе, пытаясь вдавить свое тело в скамью, когда он проносился надо мною. Мой взор следовал за взлетами и падениями маятника с упорством и бессмысленностью предельного отчаяния; видя его приближение, я всякий раз судорожно жмурился, хотя смерть была бы блаженным избавлением — о, несказанно блаженным! И все же каждый нерв во мне трепетал при мысли о том, как движение механизма — ничтожное, еле заметное — обрушит этот острый сверкающий топор на мою грудь. То была надежда: слыша ее голос, трепетали нервы… скамейка точно уходила в пол… То была надежда — та самая надежда, которая торжествует победу даже на дыбе и даже в застенках инквизиции шепчет осужденному на смерть слова утешения.

Я увидел, что еще десять — двенадцать взмахов — и сталь коснется моего платья; вместе с этим наблюдением ко мне пришла вся ясность, вся собранность, все спокойствие отчаяния. И впервые за много часов (а может быть, дней) я начал думать. Я вдруг сообразил, что подпруга или путы, которыми я обвит, — это цельная полоса. Я был связан одним-единственным ремнем. Первый же удар острого как бритва полумесяца — при условии, что он заденет ремень, — рассек бы его, и я оказался бы в состоянии левой рукой распустить стягивающие меня витки. Но как ужасающе близко скользнет в этот миг сталь! Каким смертоносным может оказаться малейшее неверное движение! Да и мыслимое ли дело, чтобы подручные палача не предвидели, не предугадали такой возможности?! Есть ли хоть какая-нибудь вероятность, что ремень у меня на груди скрещивается с линией движения маятника? Страшась обмануться в моей слабой и, по-видимому, последней надежде, я приподнял голову настолько, чтобы получше разглядеть свою грудь. Тугие кольца «подпруги», охватывавшие мои конечности и туловище, шли во всех направлениях,