Особый вопрос для Распутина, говорящего о чужой книге: сколько своей души вложил в повествование автор, сколько сочувствия и тепла, восторга и боли израсходовал, чтобы мы порадовались, возмутились, обрели силу? «Трудно найти сейчас другого такого писателя, который был бы в этом смысле так близок к читателю, как Владимир Крупин (в поэзии можно назвать Николая Рубцова)», — утверждал Валентин в предисловии к книге своего друга «Дорога домой». А речь в этом сборнике рассказов и повестей Крупина — о нашей вине перед осиротевшей и обесславленной отчизной. В повести «Во всю Ивановскую», писал Распутин, один из героев рассказывает, как он ездил на место своей исчезнувшей деревеньки и раскладывал на местах домов полевые цветы. А ведь бывшие односельчане ставят даже памятники на пепелищах родных деревень. Это переворачивает душу. И достигается такой читательский отклик безоглядной искренностью художника.

Суждения Распутина о книгах всегда словно бы «одомашнены». О художественной новинке, если она задела его сердце, он говорит с живым впечатлением заворожённого искусством человека близкого, родственного. С читателем беседует не критик, не толкователь текста, а единомышленник писателя, видящий в его творчестве плодоносные ростки. Таково, например, мнение сибиряка о романе Виктора Лихоносова «Ненаписанные воспоминания». Произведение посвящено кубанскому казачеству, которое ещё Екатерина II выделила в особый отряд служилых людей. «Это роман-воспоминание не только по материалу, но и по форме его изложения, — заметил Распутин. — Чисто авторские страницы, где Виктор Лихоносов является в полное своё замечательное лирическое перо, то и дело перемежаются хроникой».

Книга даёт возможность автору статьи высказать сокровенные мысли о Памяти как главном «герое» отечественной литературы. И романа Лихоносова в том числе. Память, по мнению Распутина, «вечность и непрерывность человека, постоянное движение из поколения в поколение духовного вещества. Нельзя жить на земле, не помня, чем здесь жили прежде, не зная о трудах, славе, присяге и искренних заблуждениях наших предков. Не помня по именам самых знаменитых из них и праведных, чьими мыслями и заслугами мы продолжаем пользоваться как само собой разумеющимся, как извечно существующим, подобно творениям природы… Собственность, в чьих бы руках она ни была, должна иметь духовное наследование. Мы уверенней и сильней себя чувствуем, когда получаем не только власть над нею, но и право на неё, от этого мы становимся продолжительнее во времени и надёжнее в своих внутренних связях. Наконец, мы обретаем совесть, обретаем её не на словах, а на деле…».

И так естествен вывод Валентина Григорьевича: «Виктор Лихоносов предпринимает… усилия восстановить земной облик Времени не в столь отдалённом его течении по кубанским пределам. И это ему удаётся вполне. Читатель не однажды с удивлением поймает себя на том, что он словно бы не читает, а прислушивается: так звучало Время. Роман впустил в себя множество голосов, и по ним, а не наоборот, отыскивал автор своих героев. Отыскивал иногда за тридевять земель, чтобы по возможности составить полное свидетельство принадлежавшей им эпохи. Судить или возвеличивать их — это уже наше дело, однако, кроме нашего приговора, они уже возвеличены Временем».

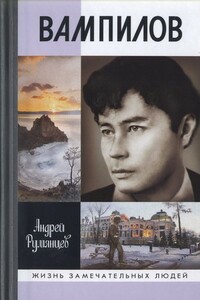

«Возле Вампилова было теплее…»

Впервые пронзительно, с неутихающей скорбью Валентин выразил свои чувства к Александру Вампилову в статье-реквиеме «От имени друзей его…», вышедшей в областной газете «Советская молодёжь» в сороковины гибели драматурга. Здесь, в печальных словах, — ужас от потери, последнее «прощай» душе, рядом с которой было тепло и надёжно:

«Я сошёлся с ним в первые же наши университетские годы, вместе затем мы работали в газете, почти в одно время начали писать рассказы, вместе обсуждались в 1965 году на Читинском семинаре молодых литераторов и были приняты в Союз писателей, а в последние годы довольно часто вместе оказывались в различных поездках. Случались у нас споры, к которым мы возвращались снова и снова, особенно когда дело касалось литературных привязанностей, случалось, говорили друг другу не очень приятные слова, когда кто-то бывал не прав, но ни разу, сколько я теперь ни вспоминаю, не было в наших отношениях хитрости или какой-нибудь даже мало-мальской недосказанности. И благодарить за это прежде всего, конечно, нужно Сашу с его открытым, откровенным и честным характером, не выносившим никакой фальши…