Как вообще выглядит проблема людей, отказавшихся от чего-то, которые снова должны восстанавливать себя после этого отказа? Если чашку уронили и она разбилась, то после этого, конечно, можно ее склеить, но ведь это же все равно поломанная чашка! Она не выдержит прежних нагрузок. Неизвестно даже, можно ли воду в нее налить. А уж тем более нельзя никого стукнуть по голове этой чашкой (прошу прощения за эти произвольные образы).

Тем более, если это металлический предмет. Вот вы его поломали на части — и что дальше? Вы обломки будете сваркой соединять воедино? Но ведь шпага, которую сварили из обломков, — это уже не шпага! Этим предметом можно, наверное, поковыряться чуть-чуть в песке, но сражаться нельзя.

В чем тогда задача? Что можно сделать и можно ли вообще сделать хоть что-то? Можно сделать только одно: развести огонь, взять металлические обломки шпаги, расплавить их и заново из этого металла выковать новую шпагу.

Но что такое огонь? Это великая любовь. Это великое страдание. Это способность человека к очень сильным, очень глубоким переживаниям случившегося. Если человек к таким переживаниям способен и способен соединить эти переживания с умом — тогда шанс есть. Если он только переживает, то он сгорит в переживаниях, сломается, сойдет с ума. Многие уже выгорели. Если ум будет отдельно, а эти переживания отдельно — тоже ничего не произойдет. Ночью он будет переживать, а днем зарабатывать деньги. Но если соединится одно с другим — вот тогда есть шанс.

Недавно я получил письмо о том, что нужно срочно разработать какую-то великую идею, дать новые великие проекты. В числе прочего автор письма написал: «Вот когда мы это все поймем…» Он случайно назвал правильное слово. Он-то считал, что он просто поймет, разберется, увидит правильный путь и пойдет по нему. А так не бывает. Но он назвал слово «понимание».

В высокой философской культуре, к которой принадлежит, например, Дильтей («философия жизни»), сразу были противопоставлены объяснение и понимание. Объяснение — сфера естественных наук. Ты понимаешь умом, а твой эмоциональный аппарат либо не работает, либо работает мало. А понимание — это та сфера, где ты без любви, без глубины чувства не проникнешь в суть. Эта сфера, где кончается противопоставление субъекта и объекта, где начинаются другие способы постижения наличествующего.

Некрасов писал о своей поэзии:

Не русский — взглянет без любви

На эту бледную, в крови,

Кнутом иссеченную Музу…

Взгляд без любви не проникает в суть предмета, не достигает его подлинных центров, его подлинной сущности. И этот взгляд вдруг оказывается взглядом слепца.

Значит, нам нужно двигаться в сторону других форм сочетания ума и чувств.

А если все направлено на то, чтобы чувства были подавлены, если в пределах обсуждаемой нами поломанности происходит сенсорная депривация, если модным считается разговаривать монотонно, как будто человек находится в состоянии глубокой депрессии, если на любое эмоциональное высказывание, любое проявление небезразличия он отвечает: «А что тебе надо?», — тогда путь к глубине и страстности закрыт. Дальше закрывается путь к глубине понимания, к возможности соединить ум и чувства. И тогда человек лишен способности на катарсис, то есть на такую переплавку самого себя, в которой все эти поломки исчезают и возникает что-то новое.

Предположим, что глубина понимания (причем понимания подлинного, не разменянного на конспирологию, на разного рода глупости, на какие-то выдумки, которые только уводят человека в сторону от осознания случившегося) достигнута. Ум работает. И предположим, что глубина чувств есть. Что тогда происходит с человеком? Происходит то, что мы называем самотрансцендентацией — выводом самого себя на другие уровни.

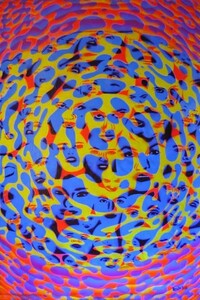

Как это происходит? Человек говорит: «Вот есть я. Я нахожусь где-то внизу. И понимаю, что я ДОЛЖЕН изменить реальность. Но я также трагически понимаю, что НЕ МОГУ этого сделать. Между „должен“ и „не могу“ возникает трагический конфликт, который может меня истребить, спалить, бросить в бездну. Но рано или поздно вслед за острым осознанием этой трагичности, во мне возникнет не умственное, а подлинное, тотальное чувство: тот, кто СМОЖЕТ это сделать, будет уже „я — другой“» (рис. 1).