— Это уж, простите, не К нам, не к нам! — обиженно отпарировал Клебанов.

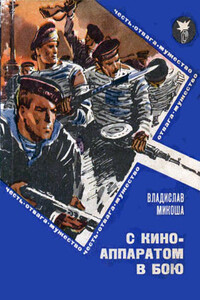

— Ты помнишь? — начал Дмитрий, повернувшись ко мне. — Десятого отвалил от пирса «Чапаев», и я остался на крейсере. Ровно через два дня — двенадцатого ноября, заметьте, в двенадцать часов дня появилось двенадцать «юнкерсов». Они сбросили свой груз недалеко от нас. Я занял удобную позицию на кормовом мостике и снимал работу зенитных батарей…

— Как вы себя чувствовали в этот момент? Ваши переживания? Это для газеты очень важно… — вмешался Клебанов.

— Если будете перебивать… Все равно о моих личных переживаниях газета не напечатает. Потому что мне, простому смертному, было так страшно, что сердце заледенело. А в нашей прессе, если не ошибаюсь, современный герой должен быть железобетонным — ничего не бояться: ни смерти, ни бога, ни дьявола. Какие уж там у него могут быть переживания…

— Это было до войны, а теперь важно раскрыть внутреннее психологическое состояние героя в момент свершения подвига.

Тогда вы не во адресу… — блеснул улыбкой Димка. — Я не герой, просто старался, как мог, исполнить свой долг. Как всегда, преодолевая страх — умирать-то никому неохота, — я все же надеялся, что все кончится хорошо. Но тут мною овладело беспокойство. Я даже не слышал разрывов. В небо снова взметнулись высокие снопы воды, и меня швырнуло в сторону. Больно ударился боком обо что-то… Короче, одна бомба метрах в восьми от меня угодила в палубу, пробила ее и разорвалась в машинном отделении. Крейсер был смертельно ранен и на рассвете затонул… Вот, кажется, и все…

Наши новые друзья сидели молча. Клебанов уже ничего не записывал в свой блокнот. Впрочем, он все равно ничего не смог бы использовать для газеты. Время было суровое, тяжелое, и такой материал, как гибель корабля, можно было только положить в архив, до лучших времен.

Для меня рассказ друга означал, что восстановилась длинная цепь нашей военной жизни, прерванная ненадолго, что я опять на своем месте, там, где я должен быть и где я только и могу сейчас быть… И я опять остро и полно ощу-тил свою близость и свое родство с этим клочком земли.

Я опять был на своем месте.

Я опять был в Севастополе.

— Где же ты теперь живешь?

— Как видишь, — Дмитрий показал никелированный ключик с выбитой на ушке цифрой «12», — числюсь в каюте на крейсере, а он на дне Южной бухты…

— Брось шутки шутить! Нам с Левинсоном тоже пора уже на якорь становиться… Где ты ночуешь?

— Пока здесь, в редакции. Но это временно. Занимаю койку уехавшего в командировку писателя Ряховского.

— Может быть, в гостинице обоснуемся?

В гостинице «Северной» на Нахимовском мы прекрасно устроились — она была совершенно пустой. Вскоре к нам присоединились писатели Леонид Соболев, Борис Войтехов, Петр Сажин, Леонид Соловьев, Лазарь Лагин, поэт Сергей Алымов, композиторы Мокроусов, Слонов, Макаров, Чаплыгин, художники Решетников, Сойфертис, Дорохов. Гостиница стала как бы штаб-квартирой одетых в военную форму представителей культуры и искусства.

С Федором Решетниковым мы встречались до войны на Челюскинской эпопее. Я был в спасательной экспедиции, а он в лагере Отто Юльевича Шмидта. Был он тогда мастером на все руки — руководил физзарядкой, струнным оркестром, регулярно выпускал стенгазету и был незаменим в поддержании бодрого, веселого настроения в лагере, хотя числился всего-навсего библиотекарем. В прошлом Решетников был беспризорником и к Шмидту попал «зайцем». На судне в одной из экспедиций его обнаружили в бункере с углем да-леко от родных берегов. С тех пор он и не расставался с Отто Юльевичем Шмидтом и участвовал во всех его арктических походах. С друзьями худояшика Костей Дороховым и Леонидом Сойфертисом мы очень подружились и часто выходили на «охоту» вместе — я с камерой, Решетников с мольбертом, а Сойфертис с блокнотом.

Когда наступал вечер, снимать и рисовать становилось невозможным, мы собирались вместе. Делились впечатлениями, рассказывали эпизоды, свидетелями которых были на передовой и в городе, и слушали новые песни своих друзей — композиторов Чаплыгина, Мокроусова и неразлучных, всегда веселых приятелей Слонова и Макарова.

![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)