Устройство стен Смоленска, 1596 г.

В XV в. возросшая мощь огнестрельной артиллерии вызвала необходимость усилить стены крепостей каменными прикладками. Изменилась и форма стен. Оставшись в целом такими же, как и раньше, то есть слегка сужающимися кверху и ровными с обеих сторон, стены конца XV в. получили внизу цоколь (талус). Такой откос, иногда доходивший до половины высоты стены, ослаблял удары ядер, которые при соприкосновении с наклонной поверхностью получали скользящий момент.

С конца XV в. повсеместное распространение получают бойницы подошвенного боя; приспособленные в основном для артиллерии, они могли использоваться и для ручного огнестрельного оружия. Эти бойницы делались с камерами (печурами). Для облегчения стрельбы и приближения дул пушек к внешней поверхности стены изнутри стены стали снабжать широкими полуциркульными арками, заглубленными в их толщу с внутренней стороны. Впервые такие арки были применены в Московском Кремле Ивана III, а затем получили широкое распространение в оборонительных сооружениях Руси XV— XVI вв. Интересно, что арки получала вся стены, а не только участок с бойницей, причем часто глухих арок было больше, чем арок с бойницами. Арки, которые шли вдоль всей стены, создавали элемент ритмичности, зрительно расширяя внутреннее пространство крепости.

Иногда для получения ярусного огня в стенах крепостей устраивали помимо подошвенных также средние бои. Располагали их в шахматном порядке для большей устойчивости стены и исключения «мертвого», непростреливаемого пространства. Впервые такая ярусная оборона была применена в стенах Смоленска в конце XVI в. Печуры здесь располагались на расстоянии около 19 м друг от друга. Средний бой был сделан на высоте 5 м над землей, а доступ к печурам осуществлялся по приставным лестницам.

Каменные стены венчал боевой ход с парапетом. Сверху боевой ход всегда прикрывался деревянной кровлей. Каменные крепости начала XIV в., по-видимому, иногда имели глухой парапет. Так, в Изборске стена 1330 г. имеет глухой парапет высотой около 90 см. К концу XIV в. парапет стали делать с глухими прямоугольными зубцами, а с конца XV в. под влиянием итальянских зодчих популярность приобретают зубцы в виде ласточкиного хвоста («двурогие»), часто снабжаемые бойницами. Существует ошибочное мнение, что седловины таких зубцов служили опорой для ручного огнестрельного оружия. Однако высота большинства зубцов, безусловно, исключает их использование в боевых целях. Например, в Тульском кремле «рога» зубцов находятся на высоте около 2,5 м. Стрельба велась либо через бойницы в зубцах, либо через промежутки между зубцами. Промежутки были закрыты низкими стенками, что предоставляло достаточную защиту для стрелков, стрелявших с колена.

В крепостях среднего значения стены были деревянными, но довольно мощными. Со второй половины XV в. их стали делать из двух-трех параллельных бревенчатых стен, соединенных примерно через 6—8 м поперечными стенами-связками. В результате стена состояла из одного-двух рядов срубов, которые засыпали землей или камнями. На определенных расстояниях располагались не засыпанные землей срубы, которые использовались для устройства бойниц подошвенного боя и установки орудий.

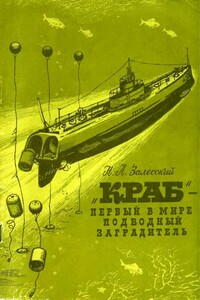

Сравнение конструкций стен тарасами 1 и городнями 2

Участки стен между поперечными стенками назывались тарасами. Тарасы в плане могли быть прямоугольной, трапециевидной или треугольной формы. В отличие от конструкции городнями конструкция тарасами представляла собой сплошную стену (с продольными бревнами, соединенными друг с другом «внахлестку»), а не отдельные звенья клетей, приставленные вплотную друг к другу. Стены тарасами были более совершенными по сравнению со стенами из городней, и многие недостатки, присущие последним, устранялись. Так, боковые стены городней были недолговечны и быстро загнивали. Кроме того, отдельные срубы, ничем не связанные между собой, давали неравномерную осадку, что затрудняло движение воинов по пряслу в ходе боя. Возможно, конструкция наземных стен тарасами появилась значительно раньше XV в., хотя до этого их, в отличие от внутривальных срубов, вряд ли забивали землей. Внутривальные срубы, рубленные тарасами, известны уже с XII в. По верху стены шел боевой ход, прикрытый бруствером и кровлей. Боевой ход был разделен небольшими поперечными врубками на отдельные комнатки. Здесь во время осады размещались защитники крепости. Здесь же находились и катки — специально приготовленные бревна, которые сбрасывали со стены на штурмующих.