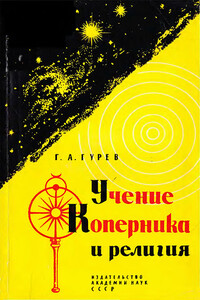

Следующий, не менее важный и несравненно более трудный шаг заключался в установлении движения Земли, той самой Земли, которая испокон веков была как бы символом неподвижности.

Что Земля вращается вокруг своей оси, производя этим кажущееся суточное движение светил, и одновременно обращается вокруг Солнца, завершая полный оборот в течение года, — об этом учили философы-пифагорейцы (последователи Пифагора) ещё за 400–500 лет до начала нашего летоисчисления. Но тогда это учение являлось лишь гениальной догадкой, не только не доказанной сколько-нибудь основательными рассуждениями, но и плохо согласовавшейся со всей наукой того времени. Поэтому неудивительно, что самые выдающиеся из греческих учёных — Аристотель, Архимед, Гиппарх, Птолемей — не разделяли этих взглядов, хотя хорошо их знали.

Если обратиться к знаменитому сочинению Птолемея «Альмагест» — этому величайшему памятнику астрономической литературы древних, подводящему итоги всем достижениям греческой науки в области астрономии, — то мы найдём там доводы о неподвижности Земли. Эти доводы, направленные против учения философов-пифагорейцев, казались очень убедительными не только современникам Птолемея, но и в течение ещё очень долгого времени.

Только после того, как многовековое развитие строительного дела, ремёсел и военного искусства привело к накоплению значительных сведений в области практической механики и тем самым подготовило открытие общих законов движения, только после этого мысль о вращении Земли вокруг оси стала казаться более приемлемой, нежели представление о вращении всей Вселенной вокруг ничтожно маленькой Земли. Именно с точки зрения законов механики, еще не высказанных, но уже угадываемых в своих основных чертах, стало казаться неправдоподобным суточное вращение всего неба, при котором и Солнце, и Луна, и звёзды, двигаясь с невообразимо большими скоростями, должны строго согласованно описывать свои круги вокруг Земли.

Ещё больше усилий пришлось затратить человечеству для того, чтобы убедиться в годичном движении Земли. Убеждение в неподвижности Земли, тесно связанное с верой, что Земля является центром мироздания, столь глубоко коренится в нашем непосредственном восприятии природы, что понадобилась многовековая подготовка и ожесточённая борьба, чтобы освободиться от этого предрассудка. Напомним, как это произошло.

Как только насущные потребности заставили заняться тщательным изучением звёздного неба, то очень скоро было замечено, что среди огромного количества неподвижных (т. е. не меняющих своего взаимного расположения) звёзд, образующих всем нам хорошо знакомые созвездия, имеется пять ярких звёзд, которые перемещаются среди неподвижных звёзд. Вот эти-то пять звёзд — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, — получивших название планет (греческое слово «планета» означает «блуждающий», и задали своим движением загадку, разрешение которой оказалось столь важным для всего нашего мировоззрения.

В то время, как Солнце и Луна движутся всё время в одном направлении с почти постоянной скоростью, движения планет несравненно сложнее. Каждая планета, двигаясь относительно звёзд обычно в том же направлении, как Солнце и Луна (т. е. от запада к востоку), время от времени приостанавливается и начинает движение в обратную сторону. Это попятное движение после новой остановки снова заменяется прямым движением и т. д.

Создать теорию движения Солнца и Луны, позволяющую удовлетворительно предвычислять их положение на небе, удалось ещё греческим астрономам более двух тысяч лет тому назад. Но ключ к разгадке планетных движений был найден всего лишь 400 лет тому назад, когда Коперник показал, что вся запутанность движения планет, все те петли, которые планеты описывают на небе, проис ходят от того, что мы наблюдаем их с движущейся Земли, что сама Земля есть ничто иное как одна из планет, которая подобно Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру и Сатурну, обращается вокруг Солнца.

Признание этого факта означало огромный сдвиг, глубочайшую революцию во всём миропонимании. Это означало окончательное ниспровержение взгляда, противопоставлявшего «небо» и «землю». Согласно этому взгляду, лежавшему в основе всей древней философии, воспринятому христианской церковью и бывшему краеугольным камнем всего мировоззрения до XVI века, Вселенная разделялась на две совершенно различные по своим качествам части: на мир подлунный — нашу Землю, где всё подчинено закону рождения, изменения и смерти, где всякое движение останавливается, всякий огонь потухает, где всё несовершенно, и на мир небесный, где всё вечно, неизменно и совершенно, где никогда не потухающие небесные светила своим неизменным движением осуществляют небесную гармонию.