Проблема посредствующих звеньев и вспомогательных дисциплин

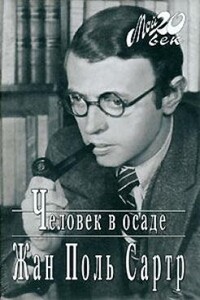

Почему же я не считаю себя просто марксистом? Да потому, что для меня утверждения Энгельса и Гароди – это руководящие принципы, это постановка задач, это проблемы, а не конкретные истины; потому, что они представляются мне недостаточно определенными и, следовательно, допускающими разные интерпретации, – одним словом потому, что они представляются мне регулятивными идеями. Современный марксист, напротив, находит их ясными, точными и однозначными; для него они уже составляют знание. Я же полагаю, что все еще только предстоит сделать, а именно: выработать метод и конституировать науку.

Нет сомнения, что марксизм позволяет отнести (situer) не только ту или иную речь Робеспьера, политику монтаньяров по отношению к санкюлотам, экономические ограничения и законы о «максимуме», принятые Конвентом, но и поэмы Валери, и «Легенду веков». Но что значит отнести? Обращаясь к работам современных марксистов, я вижу, что это значит для них определить действительное место рассматриваемого объекта в тотальном процессе: выяснить материальные условия его существования, выявить класс, его породивший, интересы этого класса (или какой-либо фракции этого класса) и его развитие, формы его борьбы против других классов и сложившееся соотношение сил, цель, поставленную данным классом, и т. д. Речь, решение, принятое голосованием, политическая акция или книга предстанут тогда в своей объективной реальности как некоторый момент этого конфликта; им дадут определение, исходя из факторов, которыми они обусловлены, и из реального действия, которое они производят; тем самым они будут включены как характерные проявления во всеобщность идеологии или политики, также рассматриваемых в качестве надстройки. Так, жирондистов отнесут к буржуазии коммерсантов и судовладельцев, которая своим торговым империализмом спровоцировала войну, но очень скоро уже помышляла о том, чтобы ее прекратить, поскольку война мешала внешней торговле. Монтаньяры же, наоборот, окажутся представителями новой буржуазии, разбогатевшей на скупке национальных имуществ и на военных поставках, главный интерес которой, следовательно, заключался в продолжении конфликта. Действия и речи Робеспьера истолкуют, исходя из фундаментального противоречия: чтобы продолжать войну, этот мелкий буржуа должен был опираться на народ, но обесценение ассигнатов, скупка и продовольственный кризис привели к тому, что народ стал требовать экономического дирижизма, который наносил ущерб интересам монтаньяров и претил их либеральной идеологии. За этим конфликтом обнаружат более глубокое противоречие – между авторитарным парламентаризмом и прямой демократией[16]. Требуется «отнести» какого-либо современного автора? Пожалуйста. Питательной средой для всех буржуазных произведений служит идеализм; идеализм этот претерпевает изменения, так как он по-своему отражает глубинные противоречия общества; любое из его понятий представляет собой оружие против восходящей идеологии – либо наступательное, либо оборонительное, в зависимости от обстановки. Или, лучше, так: поначалу наступательное, в дальнейшем оно становится оборонительным. Рассуждая подобным образом, Лукач различает мнимый душевный покой тех лет, что предшествовали первой мировой войне, – покой, который выражается в «своего рода беспрерывном карнавале фетишизированного внутреннего мира», и великое покаяние и спад послевоенного периода, когда писатели ищут «третий путь», чтобы скрыть свой идеализм.

Подобный метод нас не удовлетворяет: он является априорным; его понятия не выведены из опыта или, во всяком случае, из нового опыта, который он пытается расшифровать, – он их уже образовал и, не подвергая сомнению их истинность, отводит им роль конститутивных схем; единственная его цель – втиснуть рассматриваемые события, личности или действия в заранее отлитые формы. Так, например, в представлении Лукача экзистенциализм Хайдеггера под влиянием нацистов превращается в активизм; французский экзистенциализм, имеющий либеральную и антифашистскую направленность, наоборот, выражает мятеж порабощенных в период оккупации мелких буржуа. Хороша сказка! Да, на беду, Лукач не учитывает двух существенных фактов. Прежде всего, в Германии существовало по крайней мере одно экзистенциалистское течение, отвергавшее всякое соглашение с гитлеризмом и, однако, пережившее Третий рейх, – оно было представлено Ясперсом. Почему это непокорное течение не укладывается в предписанную схему? Может быть, оно, наподобие павловской подопытной собаки, обладает «рефлексом свободы»? Далее, в философии есть такой существенный фактор, как время. Требуется немало времени, чтобы написать теоретический труд. Моя книга «Бытие и ничто», к которой явно обращается Лукач, стала результатом изысканий, начатых в 1930 г. Я впервые прочел Гуссерля, Шелера, Хайдеггера и Ясперса в 1933 г., во время годичной стажировки во Французском институте в Берлине, и именно в тот период (когда «активизм» Хайдеггера уже должен был проявиться в полной мере) я испытал их влияние. Наконец, зимой 1939-1940 гг. я уже владел методом и сделал основные выводы. Да и что такое «активизм», как не формальное, пустое понятие, позволяющее одним махом разделаться с несколькими идеологическими системами, между которыми существует лишь поверхностное сходство? Хайдеггер никогда не был «активистом» – по крайней мере если судить по его философским трудам. Само это слово, при всей своей расплывчатости, свидетельствует о полном непонимании марксистом других воззрений. Да, у Лукача есть инструменты, необходимые для того, чтобы понять Хайдеггера, но он его не поймет, потому что его надо читать, вдумываться в смысл каждой фразы. А на это, насколько мне известно, не способен сейчас ни один марксист