За экзаменационный стол уселась бойкая, речистая деревенская девушка и пошла сыпать словами. Джанали-муаллим не особенно вникал в суть, потому что точно знал: отличница. Он чувствовал это по голосу девушки, по тому, как она на него поглядывала. По значительности, с которой произносила каждую фразу. И странно, пока она говорила, он ни о чем не мог думать. Текст учебника был заучен девушкой до последней запятой, она метала слова, как дробь, дробь эта била ему точно по мозгам, и мозг отказывался работать. Он хотел было остановить абитуриентку, но та все сыпала, сыпала… Видно было, что она наслаждается своим ответом. Джанали-муаллим заглянул в ее экзаменационный лист: так и есть — две пятерки.

— Достаточно! — сказал он. — Довольно! — Джанали-муаллим вздрогнул от собственного голоса. Девушка замолкла в изумлении — она ничего не поняла. — Разрешите, я взгляну на ваш билет. Так… Значит, первый билет. Ясно… Переходите ко второму вопросу: «Сюжет»… Не так громко, чуть тише, пожалуйста. Да не строчи ты, как автомат!.. Побереги силы, пригодятся. Выйдешь на трибуну и от имени коллектива будешь говорить под бурные продолжительные аплодисменты… А не можешь ты привести пример какого-нибудь сюжета? Например, сказочного… А?.. «Скажи, Дочь Портного, сколько цветов на грядке рейхана?..» Есть такая сказка, может, слыхала? Нет? А, черт с тобой!.. Я знаю — тебе нельзя задавать такой вопрос. К ректору побежишь, скандал подымешь. Слезы лить будешь — с горошину: завалить хочет, сбивает, вопросы задает вне программы… И прочее и тому подобное… Объясняй потом вам, двум невеждам, что литература состоит не только из длиннющих сказок, составляющих глубокосодержательное творчество какого-то там Алигулу или Велигулу, что существуют еще на свете и настоящие сказки… Семь дней, семь недель, семь месяцев, семь лет подряд Шахский Сын каждый вечер выходил на веранду и задавал Дочери Портного свой вопрос, и умная Дочь Портного каждый раз давала ему один и тот же ответ. Сын Шаха вырос, стал взрослым юношей. Дочь Портного день ото дня становилась краше: увидит ее человек, рассудок теряет… Как говорится, всякому плоду с ветки падать, каждому цветку быть когда-нибудь сорванным. Но как ни старались люди, Шахский Сын не хотел жениться. И от портновых дверей сваты уходили ни с чем. И велел Шах призвать к нему сына своего и наследника. «Трон, говорит, твой, корона твоя… Весь мир покорен тебе: от Тебриза до Дербента с железными его воротами. Неужто не приглядел в цветнике подлунного мира какую-нибудь из роз? Неужели ни одна не полюбилась?» Понял Шахский Сын, что кроется за такими словами: «Знаю, говорит, отец, чего ты хочешь — открою тебе мой тайну… Близко ли, далеко ли яблонька стоит, яблочко на ней наливное, увидел я его и присох сердцем, разреши пойду да сорву?» Обрадовался шах: «Это дело, сынок!» Но как назвал ему сын имя портновой дочери, шаху даже нехорошо стало. Так ему стало плохо, милый ты мой, что в глазах потемнело. Видит шахский сын, что с отцом творится, бух ему в ноги. «Раз говорит, такое дело, дозволь я убью ее! Потом твоя воля: на ком прикажешь, на том и женюсь, а пока жива она, нет мне счастья». Следующее за этим место, самое интересное, Джанали-муаллим помнил в высшей степени туманно… Положение создалось безвыходное, пришлось Шаху дать сыну разрешение на убийство. Устроили свадьбу ему с Дочерью Портного, только не настоящую (настоящая потом должна быть — с дочкой везира). Обещал Шахский Сын, что как выпьет чашу ее крови, так и явится на настоящую свадьбу. Взял кинжал и пошел делать черное свое дело; но умница Дочь Портного разведала про злой умысел, не легла на свадебную постель, а сунула под атласное одеяло бурдюк с дошабом, а сама спряталась за занавеску. А Сын Шаха вспорол кинжалом бурдюк и давай пить, так пил, так, словно умирал от жажды; чашку за чашкой, чашку за чашкой — сколько он их испил, не счесть… И захмелел Шахский Сын от вареного виноградного сока, захмелел и забыл и про свадьбу, и про визирову дочь, и про свое обещание — стоял с кинжалом в руке над свадебной постелью и горючими слезами заливал атласное одеяло. Потом приставил он острие кинжала к своей груди и вдруг слышит знакомый голос: «Скажи, Шахский Сын, сколько на небе звезд?» И Дочь Портного с улыбкой на устах вышла к нему из-за занавески. Шахский Сын зарыдал и впал в беспамятство. Сколько он так пролежал, неизвестно, но в конце концов пришел в себя. И как это бывает в каждой сказке, свадьба была, пир был на весь мир, сорок дней и сорок ночей, а потом стали жить они в счастье и согласии. Джанали-муаллиму почему-то не правился такой конец. И не переставая внимательно слушать сменяющих друг друга абитуриентов, поглядывая на девушку в цветастом платье, до сих пор так и не поднявшуюся с места, Джанали-муаллим размышлял о том, что если бы Шахский Сын, так никогда и не протрезвев, ушел бы в пустыню и стал бы отшельником, любовь в этой необычной сказке казалась бы еще сильнее, глубже… «Сорок дней, сорок ночей праздновали во дворце свадьбу, но Шахский Сын так и не протрезвел. Напрасно визирова дочь, откидывая атласное одеяло, приоткрывала белоснежную грудь, Шахский Сын ничего не видел, ничего не слышал, ничего не понимал — он был пьян, пьян любовью. „Любовью надо переболеть, кто не испытал ее, не поймет…“ — кажется, это сказал Физули… „Чтобы привести Шахского Сына в себя, призвали к нему Дочь Портного. Но и тогда не протрезвел Шахский Сын и не узнал своей любимой…“ Нет, появление Дочери Портного — это уже слишком, это уже не сказка, а „Лейли и Меджнун“. Причем „Лейли и Меджнун“ не Низами, а Физули. Низами гораздо реалистичнее, он — педагог, а потому в его „Лейли и Меджнуне“ разум превыше страсти. Физули — другое дело… „Такая болезнь во мне — слаще сотни бальзамов…“ Низами в жизни не сказал бы подобного, уже потому, что психически здоров был как бык… К тому же реалист… Самый что ни на есть неисправимый реалист. Ага, значит, ты все-таки решилась, цветастая красотка? Садись. Давай твой билет, посмотрим, про что ты собираешься нам рассказать…

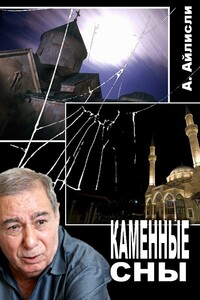

![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)