Боярин заново отстроил столичный двор. Новые хоромы мало походили на прежнее жилище Пожарских годуновской поры. Княжескую семью теперь обслуживала большая дворня. Во дворе на Сретенке жили его крепостные мастера: Тимошка-серебряник, Петрушка и Павлик — бронники, Матюшка — алмазник, Пронка — портной мастер, Антошка — седельник и другие. Князь Дмитрий носил расшитый золотом кафтан с поясом и шубу из бархата „золотного, цветного, персидского“. Боярин выходил на крыльцо, и ему подводили коня — „жеребец аргамак сер“, седло кованое в чекан, золоченое, покрытое бархатом „золотным“, уздечка серебряная. Со двора князь выезжал в сопровождении целой свиты из вооруженных слуг и холопов. При торжественных встречах иноземных послов Пожарские высылали на заставу до семидесяти даточных людей на конях и в цветном платье.

После Смуты усилилась тяга русского общества к просвещению. Пожарский не отставал от своего времени. Он собрал порядочную библиотеку. В его доме хранились три тома Четьи Минеи, некогда изготовленных для Ивана Грозного в Александровской слободе. Со временем эти тома попали в книгохранилище Соловецкого монастыря. Еще одна „Общая Минея“ из библиотеки Пожарского поступила в собрание Троице-Сергиева монастыря. Многие книги Пожарского — Четьи Минеи (12 книг), Псалтырь, „Толкование на деяния апостольские“, „О иконном поклонении“ и другие — перешли в собственность Спасо-Ефимьева монастыря в Суздале. Семья и люди Пожарских питали особое пристрастие к чтению вседневной литературы. Известен случай, когда крепостной Пожарского Иван Попов продал „Общую Минею“ некоему торговому человеку и собственноручно подписал проданную книгу.

Пожарские проводили много времени в столице. Покидая Москву, Дмитрий Михайлович уезжал чаще всего в родные места под Стародубом Ряполовским. Минуло лихолетье, и пахарь с сохой вновь обживал места, где еще недавно разбросаны были пустоши. В Холуях возродили древнее ремесло богомазы. Сельские жители охотно покупали произведения их кисти… Пожарский покровительствовал народным живописцам. В его вотчинах привольно жилось скоморохам. Их веселые представления тешили всю округу. Скоморохи звали себя людьми Дмитрия Пожарского да Ивана Шуйского. Шуйские и Пожарские были соседями по вотчине.

На свои средства Пожарский выстроил несколько церквей. В Медведкове под Москвой его крепостные мастера воздвигли храм Покрова… В столице он своей казной выстроил Казанскую церковь в Китай-городе, а на вотчинной земле под Нижним Новгородом возобновил Макарьевский монастырь.

В первом браке у князя Дмитрия было трое сыновей — Петр, Федор и Иван. Средний сын умер в расцвете сил. В пятьдесят семь лет Пожарский лишился жены… Его второй женой стала Феодора Андреевна Голицына, пережившая его на девять лет. Свадьбу весело отпраздновали в усадьбе на Лубянке. Во втором браке у Пожарского не было детей. Но первая жена наградила мужа, помимо сыновей, еще и тремя дочерьми. Семья Пожарских была богата и знаменита, и аристократы, прежде презиравшие воеводу за худородство, теперь набивались ему в родню. Старшей дочери князь Дмитрий дал имя Ксении в честь несчастной царевны. Ее мужем стал князь Василий Семенович Куракин. Вторая дочь Настасья была замужем за князем Иваном Петровичем Пронским, а младшая Елена — за князем Иваном Федоровичем Лыковым…

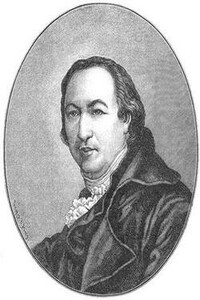

Неизвестный по имени живописец XVII века написал портрет Пожарского. Высокий облысевший лоб, изборожденный глубокими морщинами, да овал исхудавшего лица — вот самые характерные черты, запечатленные художником. Отсутствие каких бы то ни было словесных описаний внешности Пожарского мешает вынести окончательный суд по поводу достоверности рисунка.

Немного вещей Пожарского хранят музеи. Среди них прямоугольный стяг, сшитый из красного шелка, с библейскими символами в центре и золотыми узорами по краям, да две сабли — одна парадная, а другая боевая. Парадная сабля с ножнами в каменьях напоминает о том времени, когда ее владелец прозябал на придворной службе у Романовых. Сильно сточенный, потемневший от времени клинок служит символом другой поры. С этим оружием Пожарский не разлучался в те годы, когда вел народное ополчение к Москве. Шелковый стяг относится к тому же времени. То был победный стяг, взвившийся над Кремлем после изгнания оттуда иноземных завоевателей.