«Говорят, что погубил народ тот, кто первым его подкупил; а тот, кто первым так сказал, хорошо понимал, что толпа теряет свою силу, когда ставит себя в зависимость от подачек, — пишет Плутарх в „Наставлении о государственных делах“ и повторяет этот тезис во многих других сочинениях. — Но подкупающим стоит поразмыслить над тем, что себя они тоже губят, когда тщатся ценой великих затрат при обрести продажную славу и этим делают толпу уверенной и дерзком, ибо ей кажется, что в ее власти что угодно дать и что угодно взять». Он часто пишет «толпа» там, где во времена Ксенофонта и Фукидида писалось бы «народ». Народ для него — это демос свободных греческих полисов или же римские граждане «золотого, не знавшего пороков поколения». Обывателей, перемалывающих городские сплетни на мраморных скамьях под афинскими платанами, или же любителей уличных представлений со всякими уродцами Плутарх не считал за народ. По мере изучения истории греков и римлян для него становилось все более очевидно, что если всмотреться в нее внимательно, она развивалась как неуклонное вытеснение и уничтожение худшими лучших, о чем с горечью писал еще Фукидид.

Пытаясь найти ответ на вопрос, почему же так происходит, он приводит разные мнения. Так, некоторые, объясняя и даже оправдывая господство одних людей над другими, ссылались на «древнейший из законов, который отдает сильному имущество слабого и которому подчиняется все, начиная с бога и кончая диким зверем». Однако, возражал на это Плутарх, если бы люди жили согласно только этому закону, то сильные давно бы уже сожрали слабых. Впрочем, в Элладе со временем и двуногие хищники почти исчезли, а те, кто доживали в нищете в угасающих городах, уже были не в силах не то что отнять чужое, но даже защитить свое. Другие, в частности Сенека, считали причиной общественных противоречий естественное противоборство «людей зла» и «людей добра», которых в силу каких-то законов природы рождается меньше, и поэтому злые обычно побеждают. «Человеком добра нельзя стать быстро, как нельзя быстро распознать его, — писал он в „Письмах к Луцилию“, — потому что истинный человек добра рождается, может быть, раз в пятьсот лет, как Феникс».

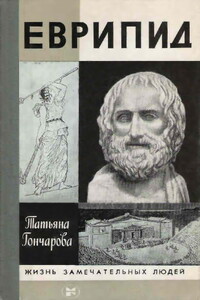

Эта идея была близка и Плутарху, который не раз сетовал на то, что благородных и добрых, этого человеческого золота, по словам Платона, становится все меньше. Однако, в отличие от Сенеки, он никогда не терял надежды на возможность борьбы со злом с помощью разума и воли. Плутарх видел в зле проявление разрушительной силы, заложенной в самом мироздании, которая исходит от некоей части первоначальной материи, еще не охваченной Демиургом и не превратившейся в Космос. И как во вселенной идет непрестанная борьба между Космосом и Хаосом, созиданием и разрушением, так и человеческие души являются полем постоянной войны между добром и злом. И для того чтобы добро если уж не победило, то хотя бы сохранялось равновесие, каждый должен искоренять даже самые крошечные проявления зла в собственном микрокосмосе, чтобы не дать злу разрастись и погубить в конце концов все. Не соглашаясь с Еврипидом, что злой будет только злым, а добрый только добрым, Плутарх не терял веры в то, что это можно исправить воспитанием, и в то же время не мог не признать, что результаты, как правило, бывают далеки от желаемых.

Представляется возможным говорить о том, что, при всем разумном спокойствии Плутарха, его внутренний мир был так же трагически противоречив, как у любого мыслящего человека, которому выпала участь быть свидетелем упадка своего народа. Наделенный от природы глубоким чувством сострадания, даже к старому, волу, годному разве что для живодерни, он не мог не признать, что любить слишком многих из тех, кого он видел вокруг, не за что. Похоже, он даже испытывал затаенный страх перед теми, о которых по старинке продолжал говорить как о согражданах, поскольку они были способны на все от безысходности своего положения. Ничего не чтящая, живущая одним днем чернь погубила, по мнению Плутарха, свободные полисы Эллады, теперь такая же участь была уготована Вечному городу.