Ошибка генерала Жукова - страница 2

В столь трагических условиях боеспособность армии восстанавливалась и поддерживалась тем вооружением, которое, минуя арсеналы и склады, отправлялось с заводов прямо в войска. Это продолжалось до следующего лета, хотя уже с декабря процесс производства оружия, военной техники и боеприпасов неуклонно пошел вверх. К сожалению, протекал он значительно медленнее, чем требовалось фронту. Достичь объема, равного наивысшему месячному производству 1941 года, удалось по танкам (средним и тяжелым) только в январе, стрелковому вооружению в феврале, орудиям в марте, боеприпасам к минометам и орудиям в мае, стрелковому оружию — в октябре 1942 года[4]. Если учесть, что максимальный месячный объем производства 1941 года не удовлетворял потребностей войск даже в обороне, то что же тогда говорить об их нуждах для решения задач наступления? Ведь в зимней кампании 1941–1942 годов производство боеприпасов оказалось в 1,2–1,5 раза ниже уровня 1941 года.

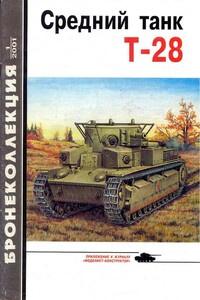

Однако необходимо отметить, что в условиях кризиса на фронте проявились лучшие национальные черты характера русского народа, являвшегося основной «базой» сопротивления германскому нашествию. Смекалка и способность оперативно выходить из сложных ситуаций, находить пусть временное, но оптимальное решение максимально поощрялось руководством страны. Так, например, разработка нового танка поддержки пехоты Т-60 была проведена коллективом под руководством Н. A. Астрова всего за 15 дней. И это была инициативная работа, к исполнению которой конструкторов никто не побуждал. Начиная с августа 1941 года, буквально под бомбежками был спроектирован и построен макетный образец нового легкого танка «060». Убедившись в целесообразности и преимуществах такого решения, главный конструктор завода № 37 Н. A. Астров вместе со старшим военпредом завода В. П. Окуневым написали письмо И. В. Сталину, в котором обосновали невозможность выпуска на данном предприятии танка поддержки пехоты Т-50 (это был современный для того времени, но конструктивно сложный в производстве танк. — Примеч. авт.), и с другой стороны — реальность быстрого освоения производства нового «060», причем в массовых количествах, с широким использованием автомобильных агрегатов и передовых технологий их изготовления. Письмо в установленном порядке опустили вечером в почтовый ящик у Никольских ворот Кремля, ночью Сталин его прочел, и уже утром на завод приехал заместитель председателя СНК СССР В. А. Малышев, которому поручили заниматься новой машиной. Он с интересом осмотрел танк «060», одобрил его, обсудил с конструкторами технические и производственные проблемы и посоветовал заменить пулеметы ДШК на гораздо более мощную 20-мм автоматическую пушку ШВАК, хорошо освоенную в авиации, для чего тут же связал Н. A. Астрова с ОКБ-15. Это решение было оформлено по линии Наркомата вооружения, который без промедления объявил конкурс среди ведущих тяжелопулеметных КБ на создание скорострельной 20-мм танковой пушки.

Уже вечером вышло постановление ГКО о принятии на вооружение и срочной организации массового производства — до 10 000 единиц в год — новой машины, получившей армейский индекс Т-60 (вначале иногда встречались обозначения Т-60Ш — ШВАК). На краткие испытания пушечного образца Т-60 лично приезжал И. В. Сталин. Ему был представлен второй образец танка Т-60, на котором вместо тяжелого пулемета ДШК установили 20-мм оперативно разработанную скорострельную пушку ШВАК — танковая с длиной ствола 82,4 калибра. Новая (танковая) артсистема была создана в рекордно короткий срок в ОКБ-15 совместно с ОКБ-16 на основе крыльевого и турельного вариантов авиапушки ШВАК-20. Таким образом, новый танк быстро получил мощное и легкое вооружение. А 15 сентября, через полтора месяца после начала проектирования, из ворот московского завода № 37 вышел первый серийный Т-60 (до февраля 1943 года различными предприятиями советской промышленности было выпущено «по сборке» 5839 Т-60, а армия приняла «по бою» — 5796 машин. —