Ошибка генерала Жукова - страница 18

Как и подобает сложной машине, „Хорьх“ оказался с „норовом“, пришлось почти день потаскать его на буксире во дворе гаража, прежде чем автомобиль завелся. Наконец мотор заработал. Музыка! Сдержанный гул, клапанов не слышно. Да что тут говорить, добротно сработали немецкие мастера. Этому вездеходу предстояла у нас долгая жизнь — в основном на нем Г. К. Жуков ездил по фронтовым дорогам два года с небольшим».

Однако в сорокоградусный мороз на фронте мотор «Хорьха» заглох, да так, что шофер Жукова вблизи колонны немецких танков несколько часов устранял неисправность, и за это был награжден орденом Красной Звезды. После этого в колонну сопровождения стали брать отечественный вездеход ГАЗ-61.

Пример с автомобилем достаточно показательный. Внедорожники, как и другие германские автомобили и танки, создавались для европейских условий, и их эксплуатация в сорокоградусный мороз не предполагалась. Масла и дизельное топливо в условиях низких температур загустевали, а личный состав германской армии просто не имел опыта по оперативному «оживлению» замороженной техники. Отечественные же танки и автомобили были достаточно просты в эксплуатации и допускали даже «варварское» к себе отношение: застывший двигатель обливали из ведра кипятком, а в некоторых случаях и бензином (чтобы кратковременно поджечь) для его оперативного запуска в условиях низких температур. Под танками, находившимися на позициях, разводили небольшие костры, что позволяло экипажу не только заводить, но и спать в боевой машине в условиях холодов. Конечно, подобные эксперименты отечественной военной технике жизнь не продлевали, но с другой стороны, сколько «живет» танк или бронемашина в условиях непрерывных боевых действий? Наверное, меньше, чем время ее расчетной эксплуатации.

Ни советские, ни германские бронетанковые соединения и части не имели достаточного количества средств эвакуации. И если в условиях контрнаступления немецкая проблема для нас была благом — противник не мог эвакуировать брошенные машины, то отсутствие эвакуаторов в бронетанковых войсках Красной Армии существенно снижало ее боевую мощь. Командующий войсками Западного фронта в своем донесении И. В. Сталину 5 декабря 1941 года писал:

«В боях мы очень много теряем тяжелых и средних танков. Основной причиной больших потерь является полное отсутствие тракторов для эвакуации с поля боя подбитых танков КВ и Т-34».

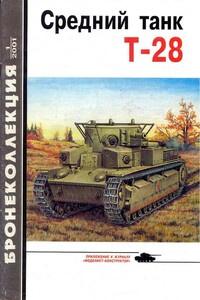

Основу советских бронетанковых сил при проведении контрнаступления под Москвой составляли танки самых различных типов — как отечественного, так и британского производства. Автор намеренно классифицирует их не по весу, а по назначению, так как весовые характеристики британских танков поддержки пехоты, да и нашего Т-50, соответствовали скорее средним боевым машинам, а по вооружению они относились к легким танкам.

Единственным массовым тяжелым танком на ТВД являлся наш 48-тонный КВ (выпуска Ленинградского или Челябинского Кировского заводов). Говорить о «мастодонтах» Т-35, которые иногда мелькают среди фотоматериалов и на фотохронике этого периода Великой Отечественной войны, стоит только для того, чтобы разобраться в интриге их появления. Один из Т-35 находился в парке Академии механизации и моторизации РККА им. И. В. Сталина и попал в кадр, когда отдельная танковая рота академии отправлялась на фронт в составе 1-го Московского отдельного отряда моряков. Об участии этой машины в боевых действиях ничего не известно, так как отряд с линии фронта вернулся на переформирование в Москву. Второй Т-35 уцелел на Казанских курсах усовершенствования командного состава и «снялся в одной из ролей» в фильме о контрнаступлении под Москвой. Не на фронте же снимать картину!