Тут все казались хорошими. Потому что дом притягивал к себе хорошее, а плохое оставлял за дверьми. Каждый получал здесь свое. Собирались лица очень разные, но в доме они становились лучше, это точно.

Я спрашиваю сегодня Леонида Лиходеева: чем нас всех объединял Сергей Александрович? И он, умеющий острить, но не успев придумать никакой остроты (или почувствовав ее неуместность), отвечает задумчиво: «Трудно сказать. Может быть, естественностью своего бытия?» — «Но разве в другом месте ее нет?» — «Значит, нет или не хватает».

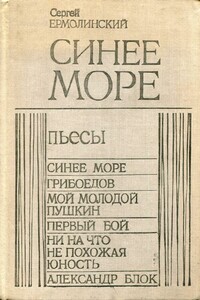

Даниил Данин назвал Ермолинского «интеллигентнейшим интеллигентом». Может, нас и привлекала атмосфера чисто русской, чуть старомодной интеллигентности, атмосфера уходящая и не давшая себе замены?

Это был очень добрый дом, но и строгий. Здесь притихали болтуны и неуместной была бы развязность. Дом дисциплинировал, он негласно учил, как себя вести, — и многие учились.

В старом человеке, многие годы прожившем без всякого «общественного обновления», мы находили то благородство, то мужество и человеколюбие, в которых остро нуждались.

Между тем, если заглянуть в самую суть, и характер, и поведение Сергея Александровича определялись не чем-нибудь, но очень стойкой общественной позицией, кодексом нравственных правил, равно обращенных к обществу и к отдельному человеку. Увы, устройство нашего общества этими правилами слишком долго пренебрегало — возникла привычка к лжи, двуличию, парадности. Таким образом, позиция Ермолинского оказывалась далеко не «общей» и требовала мужества.

Будучи краток в определениях и оценках, он свои взгляды не скрывал. Они были выстраданы, выношены. Это было свое понимание отечественной истории последних десятилетий и нерушимое представление о ценностях — и в жизни, и в литературе, и точное знание границ между добром и злом, правдой и ложью. Не посещая никаких писательских собраний, занимаясь исключительно собственным профессиональным делом, Ермолинский был общественным человеком, другого слова я подобрать не могу.

Однажды вечером мы сидели на кухне, пили чай, как вдруг Сергей Александрович почувствовал сильнейший озноб. Пока ждали врача, Сергея Александровича уложили в постель, накрыли несколькими одеялами. Сидя у его изголовья, я, чем могла, развлекала его. Он лежал с закрытыми глазами. Не выдержав, я спросила: «Вы страдаете?»

Не открывая глаз, он произнес слова неожиданные и по смыслу, и по категоричности твердого тона: «Я страдаю за отечество».

Потом, спустя недели, когда он выздоровел, я рассказала ему про наш диалог и мы долго смеялись. Он уверял, что произнес те слова уже в бреду, ничего не понимая.

Может, так это и было. Но сказал он то, чем постоянно жил, что всегда в нем болело, отодвигая на второй план личные боли. Он действительно страдал за отечество.

…Он любил неторопливость беседы, несуетное сидение на своей московской кухне или на переделкинской веранде, где время от времени очередной гость отодвигал с улицы занавеску и появлялся в раме окна, и иногда так и оставался там, участником разговора.

В зависимости от посетителя, бывало, Сергей Александрович менял тему, переводя ее в необязательное «светское» русло.

Но зато, оставшись в своем кругу, как прекрасно он владел искусством беседы — естественной и умной, шутливой или серьезной! Он не главенствовал в ней и никем не руководил, — но он ценил рождение мысли и ее течение, ценил слово, как-то красиво умел его подыскивать. И бывал доволен, когда находил. Умел замечательно слушать. Понимал настроение говорящего и не навязывал ему собственного. Высший такт проявлялся им как нечто разумеющееся.

В этих вольных разговорах легко дышалось. В них как-то отсекалось все мелкое. В дом Ермолинских не несли сплетен. А говорили о чем угодно! И острили, и хохотали, и истории всякие рассказывали. Но все это как-то само собой приобретало высокий настрой. При том, что любая высокопарность тут же снижалась шуткой.

…А еще дом этот был прекрасен потому, что в нем жила любовь. Не странно ли называть так отношения двоих, совсем уже немолодых людей? А как еще их назвать, если не только удивляться, но любоваться можно было всем — и забавно-упорным обращением друг к другу «на вы»: «Вы, Сереженька…» — и скрытым, но необычайно зорким вниманием друг к другу, и пониманием, и заботой без всякой сентиментальности, и мужеством — совместным, постоянным…