«…Брось ты петь эту стилизационную клюевскую Русь с её несуществующим Китежем и глупыми старухами, не такие мы, как это всё выходит у тебя в стихах. Жизнь, настоящая жизнь нашей Руси куда лучше застывшего рисунка старообрядчества. Всё это, брат, было, вошло в гроб, так что же нюхать эти гнилые колодовые останки? Пусть уж нюхает Клюев, ему это к лицу, потому что от него самого попахивает, а тебе нет…»

…Тут Клюев получил нежданную «помощь» от человека, с которым, казалось, давно и навсегда разорвал отношения. От Сергея Городецкого, осевшего на Кавказе и печатавшего в местных газетах кроме стихов и поэм также критические статьи, в которых фигурировали и Есенин, и Клюев, и Алексей Ганин.

Но не статьи попались Клюеву на глаза, а газетный лист со стихотворением Городецкого «Орфеям Севера».

Эй вы, Орфеи сермяжные,

Соловьища лесные, овражные,

Чёрных полей голытьба!

Песней натужьте лохматую грудь!

Подступила судьба

Сладко, привольно, как Волга, вздохнуть

Всеми мехами груди миллионов,

Намозоленной бременем стонов.

………………………………

Ковш захмеляющий брагою вспенен,

Песни звончей поцелуев.

Здравствуй, зелёный Сергунька Есенин,

Здравствуй, замшелый Микола, сын Клюев.

Здравствуйте все, именами незнамы,

Китеж подводный, Кремль чернозёма,

Каждому радуюсь радугой грома!

Обрадованный Клюев ответил Городецкому летом 1920 года сердечным письмом:

«Возлюбленный мой!

Прочёл в газетах твои новые, могучие песни, и всколыхнулась вся внутренняя моя. Обуяла меня нестерпимая жажда осязать тебя, родного, со страдной думой о новорождённой земле и делах её…

Так много пережито в эти молотобойные, но и слепительно прекрасные годы.

Жизнь моя старая, личная сметена дотла. Я очень страдаю, но и радуюсь, что сбылось наше — разинское, самосожженческое от великого Выгова до тысячелетних индийских храмов гремящее.

Но кто выживет пляску земли освободительной?!

Где Есенин? Наслышан я, что он на всех перекрёстках лает на меня, но Бог с ним — вот уж три года как я не видал его и строчки не получал от него.

Как смотришь — на его дело, на имажинизм?

Тяжко мне от Мариенгофов, питающихся кровью Есенина, но прощаю и не сужу, ибо всё знаю, ибо всё люблю смирительно…

Трудно понимают меня бетонные и турбинные, вязнут они в моей соломе, угарно им от моих избяных, кашных и коврижных миров. Но любовь — и им…»

Текстом этого письма Городецкий потом поделится с питерскими журналистами (не в первый раз строки из личных клюевских писем ходят по рукам и проникают в печать!), а о Мариенгофе и Есенине, уже после гибели последнего, напишет и опубликует такое, что Клюев окончательно прервёт общение с ним… Но это — впереди. А ныне… Реальная действительность ничего общего не имеет с клюевской мифологией, и остаётся лишь рассчитывать на чудные сны, которым когда-то суждено воплотиться в земном бытии.

Родина, я грешен, грешен,

Богохульствуя и кляня!..

Осыпается цвет черешен —

Жемчуга Народного дня.

Не в окладе Спас, а в жилетке

С пронырою кодаком…

Прочитают внуки заметки

О Черепе под крестом…

……………………………

И над Суздальскою божницей

Издевается граммофон…

Пламенеющей колесницей

Обернётся поэта сон.

С Зороастром сядет Есенин —

Рязанской земли жених,

И возлюбит грозовый Ленин

Пестрядинный клюевский стих.

А дальше — всё нежнее и сердечнее… И в «Песнях Вытегорской коммуны» Есенин — соратник и союзник против «ожелезивания» страны на фоне повсеместной разрухи! «Не Сезанны, не вазы этрусские / заревеют в восстании питерском. / Золотятся в нём кудри Есенина, / на штыках красногрудые зяблики; / революция Ладогой вспенена, — / в ней шиповник, малина да яблоки. / Дождик яблочный, ветер малиновый / попретил Маяковскому с Бриками; / вспомнил молот над рощицей ивовой, / купину с огнепальными ликами…» Всё видел и всё прекрасно понимал Клюев — только смотрел духовным взором, и не под ноги себе — а вдаль. В жизни — полная безыллюзорность, в мечтах — красивейшая сказка, претворимая в дальней грядущей жизни. Он творит свои картины грядущего с бесстрашием последнего русского витязя из старой былины…

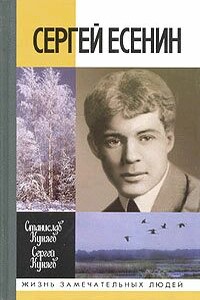

Он и Есенина хотел видеть таким. И какую же боль довелось испытать ему, когда прочёл он новую поэму «борца» — «Кобыльи корабли». Это было страшнее для Николая, чем любая «Инония»… Для Клюева это было духовное падение Серёженьки. И воплощалось оно в том, что поплыл его друг по течению мёртвой, гнилостной жизненной реки. Нашёл вдохновение в смерти. И как тут было не вспомнить есенинское «тебе о солнце не пропеть, в окошко не увидеть рая»… А у самого рай — среди конских трупов? В кафе «Домино»? В «Стойле Пегаса»? Да кто же из них более живой-то — Клюев, еле дышащий от голода в своей деревянной нищей Вытегре, или «устроенный» Есенин, словно наслаждающийся своей коллективной пирушкой среди смерти и распада? И тут уже не только и не столько «обломки рифм, хромые стопы» в есенинской поэме. Это всё — лишь следствие омертвления души.