19

Обнаружилось, что в течение целого полугодия я вовсе не посещал гимназии. Ввиду того, что все жалобы, направленные к дяде, не вели ни к чему, ректорат, по-видимому, решил махнуть рукой и отказаться от всяких попыток воздействовать на меня, чему я сам сильно способствовал, как выше указано, тем, что совершенно не появлялся более на занятиях.

Снова начали совещаться, как со мной быть. Так как я настаивал самым решительным образом на своем желании непременно заниматься музыкой, то родные решили, чтобы я, по крайней мере, хотя бы научился играть как следует на каком-нибудь инструменте. Зять Брокгауз предложил отправить меня в Веймар к Гуммелю[122], чтобы там сделать из меня пианиста. Но когда я стал горячо доказывать, что для меня «заниматься музыкой» значит «компонировать», а не «играть на каком-нибудь инструменте», они уступили и решили, что я буду продолжать изучать гармонию у того же музыканта Мюллера, у которого я и раньше тайно брал до сих пор еще не оплаченные уроки. За это я должен был обещать прилежно заниматься в гимназии Святого Николая.

И то, и другое превратилось скоро для меня в муку, так как и здесь, и там я чувствовал себя, как в тисках. Это относилось, к сожалению, и к урокам музыки, так как сухие задачи по гармонии все больше и больше меня отталкивали, в то время как для себя я продолжал сочинять и исполнять фантазии, сонаты и увертюры. С другой стороны, самолюбие побуждало меня доказать в гимназии, что я многое умею, если только захочу. И когда нам, ученикам пятого класса, было задано сочинить стихотворение, я написал песню в стиле хора древнегреческих трагедий на греческом языке, посвященную последней войне греков за освобождение. Я, конечно, понимаю, что моя греческая поэма имела такое же приблизительно отношение к греческому языку и поэзии, как тогдашние мои сонаты и увертюры – к серьезной, профессиональной музыке. Мою попытку сочли неслыханной дерзостью и презрительно отклонили. С этого момента у меня больше не осталось никаких воспоминаний о гимназии. Дальнейшие занятия в ней были с моей стороны тяжкой жертвой, которую я приносил домашним: тем, что делалось в классе, я совершенно не интересовался, а занимался на уроках исключительно чтением, которым очень увлекался.

20

Уроки музыки, как уже было упомянуто, не приносили мне никаких плодов, и я продолжал свое музыкальное самообразование, списывая партитуры моих любимых мастеров, чем приобрел себе, между прочим, превосходный почерк, которым впоследствии многие любовались. Насколько я знаю, мои списки с Пятой и Девятой симфоний[123] Бетховена еще и сейчас сохраняются как память обо мне.

Девятая симфония Бетховена стала как бы мистическим средоточием всех моих фантастически-музыкальных мыслей и планов. О ней сложилось тогда мнение – и, наверное, не в одном только Лейпциге, – что она написана Бетховеном уже в полубезумном состоянии. И это меня особенно к ней привлекло. Ее считали «Non plus ultra» всего фантастического и непонятного: этого было довольно, чтобы заставить меня со страстью углубиться в это творение демонического гения. Уже при первом взгляде на с таким трудом добытую партитуру меня словно с роковой силой привлекли к себе протяжные чистые квинты, с которых начинается первая часть симфонии: эти звуки, которые, как я уже рассказывал, играли такую таинственную роль в моих юношеских музыкальных впечатлениях, здесь выступали для меня как призрачно-мистический основной тон моей собственной жизни. Эта симфония должна была заключать в себе тайну всех тайн, и я приложил самые напряженные усилия, чтобы списать для себя партитуру.

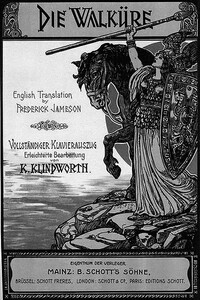

Помню, как однажды после целой ночи, проведенной за этой работой, серый предутренний свет так поразил меня и при сильнейшем моем возбуждении так на меня подействовал, что я громко вскрикнул, как будто увидев привидение, и спрятался в постель. Переложения этой симфонии для фортепьяно тогда еще не существовало. В публике она встретила так мало сочувствия, что издатель не нашел для себя выгодным выпустить клавираусцуг. Я составил полное фортепьянное переложение в две руки и пытался сам играть его. Мою работу я послал издателю партитур, Шотту