В декабре 1977 Арон Яковлевич и Рая прилетели в Израиль. В аэропорту их встречали друзья, многочисленные фиктивные и нефиктивные племянники и дочь Таня. Арон Яковлевич всех обнимал, вдыхал святой воздух, целовал землю, как физическую реальность своей мечты.

«Алим ходашим, (вновь прибывший) Аарон за обучение и пропаганду иврита в трудных условиях награждается...» — так написано в грамоте, которую Арон Яковлевич получил по приезде в Израиль. Своим возвышенным библейским ивритом, как рассказывала Таня, Арон Яковлевич так удивлял израильских людей, говорящих на современном, разговорном языке, родившимся в начале двадцатого века, что часто продавцы, таксёры, прохожие совсем не понимали: о чём спрашивает этот «библейский» человек. Может будет такой же эффект, если спрашивать русских на древнеславянском?

Арон Яковлевич с Раей поселились в Холоне, пригороде Тель–Авива в двухкомнатной квартире, украсив её простенькими Раиными вышивками, ценными только тем, что Арону Яковлевичу они нравились, как нравилось всё то, что делала его жена. «Рая лучше всех умеет фаршировать рыбу, куриную шейку. Её котлеты поют. Она и тебя научит», — говорил он мне и ласково смотрел на мою насмешливо— умилительную реакцию.

Рукопись «Антологии» к приезду Арона Яковлевича уже была в Израиле, и он сразу стал деятельно организовывать издание, как всегда отдавая своему любимому делу огромное количество времени, труда, нервов. Он хотел увидеть напечатанным, изданным свой долгий жизненный труд. И это было совсем непросто — там не было бумаги, а здесь не было денег.

Издание уникального проекта требовало больших средств, большую половину из которых внёс поклонник Арона — Лион Гильдесгейм, который был попечителем Хибру Университи, постепенно к его дару присоединились пожертвования и от других людей из США, Канады, Англии, Мексики. Началась длительная подготовка.

При Хибру Университи в Иерусалиме был организован специальный комитет, из тридцати авторитетных специалистов по еврейскому фольклору, музыке, истории, этнографии, во главе с известной израильской певицей Эммой Шейвер. Первоначальный замысел расширялся, изменялся, дополнялся. Помимо 245 отобранных песен, собранных Ароном Яковлевичем со всех уголков Союза, многие из которых не были нигде опубликованы, «Антологию» дополнили фольклорными песнями некоторых других изданий и рукописных собраний. В «Антологию» включили и историю возникновения народных еврейских песен, и историю их сохранения, изучения и публикации. Песни распределили на 12 разделов: песни о любви, колыбельные, детские, семейные, свадебные, юмористические, солдатские, застольные, хасидские, украинские еврейские песни, советские, и даже песни гетто. Тексты, помимо идиша и иврита, перевели на английский и дали их в латинской транскрипции. Вступительный очерк написал легендарный поэт–партизан Аба Ковнер. «Народная песня без народа».

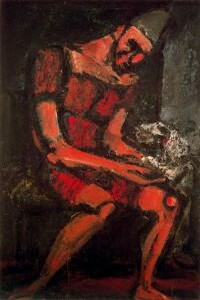

Вместо иллюстраций А. Л. Каплана, производивших исключительное впечатление, Фонд поручил оформление «Антологии» художнице Даниэле Пасаль, и конечно, её картинки не идут ни в какое сравнение с рисунками Каплана. У Арона Яковлевич никогда не было «материальных стимулов», в личных надобностях, в пище, одежде он был на редкость неприхотлив, позволял себе только самые необходимые расходы. «Делай добро и не жди за это вознаграждения», — такой был его жизненный принцип. Он не предполагал, что Фонд «Антологии», не сообразуясь с действительной нуждой, обрастет желающими получать за счёт собранных денег личные вознаграждения, что заведётся бесконечная бюрократия, в которой «забудут» заплатить Арону Яковлевичу за поездки из Холона в Иерусалим на трёх автобусах. Конечно, были и энтузиасты, работающие без гонораров, бескорыстные помощники. Старинный друг Арона Яковлевича певица Нехаме Лифшиц была ему в это время неизменной подмогой и поддержкой и в общих делах и в частных. «Как путеводная звезда была она для папы», — так скажет Таня на презентации «Антологии».

Арон Яковлевич принадлежал к поколению людей, моральные критерии которых черпались из вездесущей пропаганды, а те, кто неуютно чувствовал себя в этом политическом кошмаре, как Арон Яковлевич, надеялись на реализацию своих этических норм где‑то в Библейской пустыне, — там казалось, есть нравственно–социальная правда, которая должна над всем воссиять. Арон Яковлевич в Союзе жил верой в идеального восторженного еврея, строителя идеального общества. Арон Яковлевич слишком далеко позволил зайти своим надеждам. И где идеальный человек? И где есть идеальная государственная структура, способная удовлетворить духовное беспокойство человека?