— Кто ваш любимый писатель?

— Гамсун, — без запинки ответил я.

— И на сцене видали?

— Видал. «У врат царства». С Качаловым и Еланской.

Он, кашлянув, ничего больше не сказал и ушёл в свой угол.

Кто-то из комиссии спросил:

— Вы поёте?

— Да, — уверенно сказал я, хотя вокал не был моей стихией.

— Тогда спойте что-нибудь. Без аккомпанемента можете?

— Могу! — И спел строевую песню «Надднiпрянский полк ударний…», мы её ежедневно распевали в лагерях.

Комиссия улыбалась.

— А что-нибудь другое?

Другое так другое. Я спел «Индийского гостя».

— Спасибо, — сказали мне, и я, несколько ошарашенный, вышел в коридор.

На следующий день в списках принятых я обнаружил свою фамилию. Локштанова и Серпилина тоже. Что читал Лёнька — не помню (в противоположность мне, он знал всё — от Ахматовой до Демьяна Бедного), читал хорошо, но этюдом комиссию несколько озадачил: он провёл его молча, сидя на стуле и не сделав ни одного движения. Дело в том, что ему предложили изобразить Ван-дер-Люббе, поджигателя рейхстага, а тот, как известно, на Лейпцигском процессе не очень-то был болтлив.

Так или иначе, хорошо или плохо, но в студию нас приняли. Всех троих. И велено было прийти на следующий день в шесть часов вечера на первый вводный урок.

Этот вводный урок всё и решил.

Провёл его Иван Платонович. Несколько вступительных слов сказал Марсель Павлович Городисский — директор студии и в то же время практикующий адвокат. (Я недавно его встретил. Работает. Выступает в суде. И пишет записки.)

Иван Платонович говорил негромко, без всякого пафоса, сначала сидя за столом, потом встав и расхаживая перед нами на длинных своих ногах, сунув правую руку в карман. Из левого кармашка пиджака выглядывал кожаный плоский портсигарчик с двумя папиросами — у него был туберкулёз, курить ему нельзя было, но две штуки, на занятиях, он всегда выкуривал.

К моменту вводной лекции нам уже было известно о нём всё. Ему сорок четыре года. До революции — провинциальный актёр, играл в Орле и у Собольщикова-Самарина в Екатеринодаре. Успех. Но недолгий. Болезнь — туберкулёз лёгких — на три года отрывает его от сцены. В 1916 году, поправившись, поступает в Художественный. Замечен Станиславским. Играет небольшие роли, а через два года получает роль Барона в «На дне». («Роль эту когда-то с виртуозным совершенством играл В. И. Качалов, и приходится признать, что И. П. Чужой целиком может выдержать экзамен сравнения». — «Театральная газета», 9 июня 1918 г.) Успех полный! На очереди главная роль О'Нейля из пьесы Бергера «Потоп» в постановке Е. Вахтангова. Но… С одного из очередных спектаклей «На дне» Ивана Платоновича увозят в тяжёлом, почти смертельном состоянии в подмосковную больницу в Химках. После этого несколько лет лечения в санаториях Крыма и Кавказа.

Двадцатые годы — Киев. Театр студийных постановок. Режиссёр-педагог. Кругом молодёжь. Опять успех. О студийных спектаклях пишут в газетах. Хвалят. А. В. Луначарский, посмотрев «Смерть Пазухина» Салтыкова-Щедрина, тоже похвалил. (А мхатовский спектакль покритиковал — «беззлобный, а надо, чтоб кусался».) Ещё три спектакля — «Потоп», «Гибель „Надежды“» Гейерманса, «Женитьба Бальзаминова», и, несмотря на популярность у зрителей, театр-студию в 1929 году закрывают — новые веяния в искусстве.

Сейчас Ивану Платоновичу предложено учить нас. И вот мы сидим перед ним на стульях, поставленных в ряд в нижнем фойе театра, — двадцатилетние мальчики и девочки, и внимательно слушаем его. А он ходит перед нами и говорит.

Ничего, кроме мук и терзаний, он нам не обещает. Ничем не обольщает. Впереди труд. Нелёгкий труд. И полная отдача себя. Никаких компромиссов. Или театр, или — уходи, пока не завяз. (А мы трое на четвёртом курсе института, через два года диплом!) Одним словом, «идите домой и крепко подумайте…».

Лёнька Серпилин «крепко подумал» и на вторые занятия не пошёл. Мы с Иончиком пошли — и на вторые, на третьи, четвёртые. И так четыре года: утром институт, вечером студия.

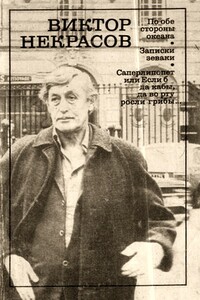

От Ивана Платоновича сохранилось у меня немного — его фотография, сделанная мною и Иончиком, мой собственный шарж на него, два письма и восемь открыток (последних дней войны) и крохотная записочка, которую я обнаружил ещё до войны, но уже по окончании студий, на дверях своей квартиры: «Звонил, стучал — не открывают. Обнимаю. Чужой». Вот и всё. Из вещественного, осязаемого. Из более хрупкого и дорогого — светлая память о нём, память о человеке, которому я бесконечно многим обязан, открывшем мне глаза на явления, мимо которых я спокойно раньше проходил, научившем меня по-настоящему понимать и любить искусство и в первую очередь

![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)