Оглядела присутствующих с неким подобием полуулыбки, готовой превратиться в гневную гримасу. Но все сохраняли серьезность, занимаясь беседой или чтением.

- Рыбы не надо, - сказала она Раймонде. - Что еще есть?

Она размышляла о том, что эти люди слишком тесно обсели печку, так тесно, что другим совсем не достается тепла. И не потому, что им холодно, нет, они делают это намеренно, чтобы доказать свое право, свое превосходство над ней, прибывшей в пансион позже всех и получившей эти комнаты напротив туалета.

* * *

Неудачи градом сыпались на нее, именно на нее. Всю ночь стучавшая на ветру ставня была, конечно, ставней ее комнаты, так что она до утра не сомкнула глаз и задремала лишь на рассвете. Кроме того, постояльцы, словно сговорившись, то и дело хлопали дверью напротив, неизменно завершая эти визиты ревом сливного бачка.

Окно ее выходило не на море, а в очень узкую улочку, и когда она одевалась, старуха из дома напротив не сводила с нее критического и подозрительного взгляда.

Именно ее комната была оклеена самыми мрачными обоями...

Несмотря ни на что, она крепилась.

- Не забудь вымыть уши, Жан-Жак...Оставь в покое брата... Она старалась быть веселой, даже напевала что-то.

- Ну-ка, давайте споем все вместе...

И пансионеры, слыша, как они распевают, переглядывались с таким же недоумением, как когда они поссорились. А они распевали во все горло, все вместе втроем. И она пела вместе с ними, совсем как девчонка, то и дело наделяя сыновей звонкими поцелуями, дурачась и борясь с ними.

- На мосту Авиньон...

Они плясали, честное слово! Водили хоровод в промежутке между кроватью и умывальником, в неприбранной комнате. Хлопала дверь. Ох уж эти двери!...

- Жан-Клод, ты куда?...

Она надевала свою неизменную медвежью шкуру, свою нелепую шляпку, какие возможно, и носят в Париже, но отнюдь не в Сабль-Долон, посреди зимы. А высокие непомерно высокие каблуки, удлиняющие ее и без того длинные ноги, придавали ей вид взгромоздившегося на ходули человека.

Что же потом? Потом они удалялись все вместе, поднимая тучи брызг, крепко взявшись под руки. Она оглядывалась назад, бросая на пансион торжествующий взгляд, предназначавшийся всем этим дуракам, насмехавшимся над нею и ее детьми.

Потом один из мальчиков возвращался с покрасневшей щекой и запирался в своей комнате. Четверть часа спустя появлялась мать.

- Жан-Клода не видели?

- Он наверху...

- А Жан-Жак?

- Не видели... Разве он был не с вами? Она поднималась наверх.

- Жан-Клод, ты не видел Жан-Жака?... Открой!... Ступай поищи брата!...

В хорошие минуты она улыбалась, как все. Только разве что улыбка не очень уверенно держалась на ее губах. Она была временной, как мартовское солнце, робко выглядывающее из-за туч в промежутке между ливнями. Но не самое ли оно нежное и трогательное из всех, такое солнце?

Пансионеры по десять раз на день собирались в теплой столовой, поскольку в комнатах было холодно. Обменивались приветствиями, впечатлениями, газетами, книгами. Но почему они умолкали или же меняли тему разговора, когда входила она?

И тогда, естественно, улыбка ее сразу гасла, нос удлинялся, губы поджимались, она хватала первую попавшуюся газету и устраивалась с ней в уголке.

Как-то раз вечером, в половине восьмого, она устроилась таким образом у самой печки. Раймонда начала накрывать столы.

Она сидела за чужим столом, но до начала обеда это место принадлежало всем. Она читала. Она видела, что пансионеры постепенно рассаживаются по местам, на некоторых столах уже дымился суп. Молодая пара, чей столик она заняла, уже опустилась в столовую и переминалась с ноги на ногу, не зная, что предпринять.

За ней наблюдали. Раймонда тоже ждала, когда она встанет, чтобы накрыть этот последний стол.

Она намеренно продолжала читать. Почему уступать всегда должна она?

- Жан-Клод... Жан-Жак... Идите сюда, дети... Она была сама нежность и обаяние. Прижимала их к груди, терлась о них щекой.

- Вы хорошо поиграли? А где твоя книга, Жан-Клод? И так до без двадцати восемь. Поднялась она лишь ровно без двадцати восемь.

- За стол, дети!

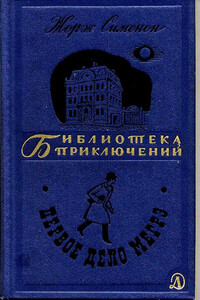

![В пучине тьмы [фрагмент]](/uploads/books/images/07/071df4ef4a344d42ccd7f57bdac523da5556870e.jpg)