Великолепный пример использования выразительных свойств, заключенных в фактуре, — работы замечательных русских живописцев конца XIX — начала XX века Валентина Александровича Серова и Михаила Александровича Врубеля.

В одной из своих самых поэтичных картин, в «Царевне-лебеде»*, Врубель изобразил героиню пушкинской сказки, возникающую перед молодым царевичем Гвидоном. Одухотворенная в своем волнении, она выступает, вырастает из облаков белого платья-оперения, как какой-то редкостный цветок. Она сияет фантастическим светом. Сверкание ее глаз, перьев, камней на диадеме и кольцах ошеломляет зрителя.

>М. А. Врубель. Царевна-лебедь.

Чувство волнения, вызванное сиянием и мерцанием света, связано и с особой манерой письма, резко сменяющими друг друга перламутровыми плоскостями радужно-белых мазков.

В произведениях другого живописца, Серова, фактура живописи имеет особенно важное значение. Она служит характеристике изображаемого человека и выражает разную гамму чувств художника. То аналитичная, необычайно трезвая, то темпераментная, размашистая, небрежная, фактура раскрывает душевное состояние самого художника, выдает его отношение к модели.

Манера лепки образа людей, близких художнику, и людей, внутренне чуждых, резко отлична у Серова. «Беспощадной» часто называют его кисть. В этом убеждает, например, портрет графини Орловой*. Но какой мягкой, какой задушевной становилась обрисовка характера, какой ласковой его кисть, если человек был ему дорог!

>В. А. Серов. Портрет графини Орловой (фрагмент).

Каковы же границы жанрового деления? Эти границы определяются характером темы произведений. Тема картины может быть посвящена историческому прошлому, современному быту, сказочным и мифологическим легендам, революционным событиям. В зависимости от этого различают в живописи исторический, бытовой, мифологический, батальный и историко-революционный жанры. Люди в таких картинах изображаются во взаимодействии друг с другом и окружением, характеры их раскрываются в определенном сюжете.

Отражение природы, отдельной личности, мира вещей дало жизнь самостоятельным жанрам живописи: пейзажу, портрету и натюрморту. Эти жанры требуют от зрителя повышенной активности.

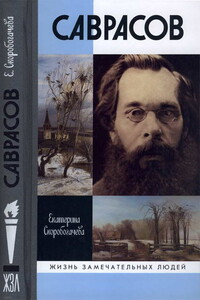

Один из старейших жанров живописи — портрет. Не только воспроизвести человека, показать его внешность, но выразить внутренний строй его души — задача, волновавшая художников самых различных эпох.

Глубокие психологи и знатоки человеческой души Рембрандт, Веласкес, Гольбейн, Гейнсборо, Ван-Дейк, Репин, Серов оставили живой образ своей эпохи, своей страны в портретной галерее современников. По произведениям великих портретистов мы можем судить о духовном мире людей, о жизненных вопросах, волновавших их и художника. Именно в портрете в первую очередь находил отражение свойственный каждому времени эстетический и этический идеал человека.

В разные эпохи художники по-своему подходили к раскрытию человеческих характеров в портрете. Большой парадный «Портрет графа Оливареса», фаворита короля Филиппа IV, — один из шедевров великого испанского художника XVII века Диего Веласкеса. Веласкес — пример внешне бесстрастного мастера. Достоверность, правда лежат в основе его портретов. Оливарес не красив, но величествен. Общий темный колорит картины, глубокий черный цвет одежды придворного и парадная поза — все это создает ощущение сдержанности, этикета, строгости. Но что-то беспокойное, что есть в этом, портрете, заставляет дрогнуть наше сердце. Вглядевшись в лицо и фигуру всесильного вельможи, мы начинаем угадывать сложные и противоречивые черты его натуры. Скрытая грусть в глазах и скептическая усмешка циника. Устойчивость тела и странная неопределенность жеста. Человек внешне спокоен, художник не польстил ему и, казалось бы, не ввел в портрет ничего специально разоблачающего. И тем не менее этот портрет — разоблачение. Маска Оливареса уловлена настолько точно, что изображение ее одновременно как бы срывает маску с человека.

>Диего Веласкес. Портрет графа Оливареса.

Портреты, внешне кажущиеся просто обликом человека, запечатленным на полотне, часто содержат рассказ о человеческих переживаниях, о биографии, о прожитой жизни, которая «читается» по лицу героя. Такими предстают перед нами многие полотна знаменитых русских живописцев XIX века Брюллова, Кипренского, Перова.