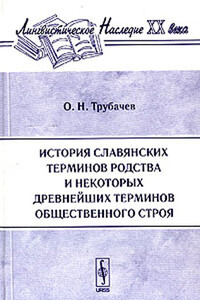

Как мы видели, можно говорить о проявлениях весьма яркой преемственности даже там, где наша историко-археологическая communis opinio была решительно против. Одним из первых, может быть, самым первым, кто проявил настоящий интерес к этому «пустынному полю» как лингвист-историк и ономаст, был наш замечательный И.И. Срезневский. И он сразу много увидел и верно понял, а благодаря ему можем, кажется, понять и мы. Я имею в виду его работу «Русское население степей и южного поморья в XI – XIV вв.»[37]. Эта трудолюбиво написанная, проницательная статья могла бы заслуженно называться знаменитой, но, боюсь, сейчас ее уже никто не знает и к ней не обращается, как это почтительно делали Багалей в прошлом веке и Шахматов – в начале этого века. А ведь в своей публикации Срезневский еще сто тридцать с лишним лет назад показал нам, что Дикое поле «не было для русских Новым Светом», он говорит «о поселениях, родственных Руси, далеко на юге», рекомендует «всмотреться в названия местностей юга России, неизменно оставшиеся от веков очень далеких». Эти земли, отчужденные от Руси кочевниками, «не были никогда отчуждены от нее совершенно, были знакомы, будто свои. Очень многие из этих названий – русские по происхождению, славянские по смыслу и звукам»[38]. Русских названий – и притом древних – в этом надолго отторгнутом от славянской Руси крае много: «Всего не перечесть»[39]. Срезневский трезво схватывает эту перемежаемость русских названий с нерусскими, он понимает, что менее защищенные «должны были пропадать; но, сколько бы их ни погибло, нить преданий… не погибала». А дальше – заслуживает почти полного оглашения то, что не боясь ложной патетики можно назвать завещанием Срезневского, во всяком случае – в рамках нашей нынешней проблемы: «Таким образом, в нынешнем населении Южной России лежат следы элементов очень разнородных, – и между прочим, довольно древних элементов славяно-русских… Впрочем, такого общего заключения… без сомнения, слишком мало. Оно должно быть проверено подробными наблюдениями и исследованиями, в которых одинаковое право на участие принадлежит географу и этнографу, филологу и археологу. С другой стороны, они тем более желательны, что до сих пор только начаты, что остается темным, неизвестным, неподозреваемым многое такое, что важно не для одной пытливости науки, но и для жизни»[40].

Слова, высказанные в 1860 году, остаются и сейчас для нас не устаревшей программой, ибо основательное погружение в этот материал красноречиво показывает, сколь многое в нем было даже «неподозреваемо» для нас.

Наш обзор славянского ономастического материала в регионе не может не быть суммарным и выборочным, и выбор мы останавливали преимущественно на архаичных и локально ограниченных, в том числе эндемичных, образованиях. Поскольку ономастика своими путями сообщается с апеллативной лексикой, а через последнюю – с языком, как правило, языком более древним, это гарантировало нам определенные, пусть не самые богатые, возможности для заключений, характеризующих эту юго-восточную периферию древнерусского ареала. Во всяком случае, при скудности данных, имевшихся в распоряжении науки на сей счет, это давало дополнительные результаты.

Вначале – о славянских названиях Северного Приазовья. В качестве таковых могут быть выделены (с запада на восток): Молóшной Крек/Молочной Крюк (записи конца XVIII в., современная форма – Молочный Утлюк – показывает возможности позднейшей тюркизации), приток реки Молочной; основная форма тождественна русск. диал. кряк, крек, звукоподражательному по природе праславянскому слову[41], сюда же, далее, русск. диал. клек «лягушачья икра», а также Клекоток/Клекотока, речка в бассейне Верхнего Дона[42]. От лягушачьей икры, как и от ряски, назывались метафорически тихие, заболоченные речки. Обиточная/Обыточная, приток Азовского моря, ср. одноименная коса неподалеку (см. выше), далее – сюда Обыточка, приток Псла на днепровском левобережье, и другие случаи гидронима Обитóк ниже. Представляет глубокий интерес своим образованием от несохранившейся лексемы – вост.-слав. *