Избранные работы - страница 10

Сказав это, мы не должны упускать из виду тот факт, что все древние символы веры связывают божественное Отцовство с властью Творца. Но не в том смысле, что Бог Отец является создателем; понятие Отцовства в символе, как я уже подчеркнул ранее, присоединено не к слову «всемогущий», а к слову «Бог». Это означает, что Отцовство Бога проистекает не из его творческой деятельности [63]. Однако, все тесно связано друг с другом. Что же может подразумевать слово «всемогущий», если не зависимость от онтологической идентификации Бога на основании акта творения?

В этом пункте мы сталкиваемся с тонким различием между латинским и греческим святоотеческим лексиконом. Латинский эквивалент английского слова «всемогущий» был бы omnipotens. Соответствующая английская терминология указывает на понимание Бога как Отца в терминах власти. На всем протяжении Средневековья и позже слово potestas является весьма характерным для западного богословия. Это — способ указать на свободу Бога. Это слово выявляет типичное западное понимание власти как способность действовать (действие всегда было равно, если не идентично бытию в западной мысли, на грани представлении о Боге как actus purus в средневековом и более позднем богословии) [64].

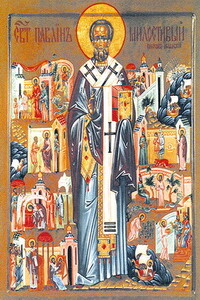

Напротив, греческий эквивалент слова «всемогущий», используемого в ранних символах, является παντοκράτωρ; а не παντοδύναμος. Именно последний термин можно буквально перевести как omnipotens (всемогущий). В определенном смысле, конечно, παντοκράτωρ означает «всемогущий», но в значении не власти действовать, а способности охватить и обладать, то есть, установить отношения общения и любви. Таким образом, св. Ириней пишет: «Ибо должно быть, чтобы был или один Бог, Который все содержит, и все, что сотворил в Своем царстве, сотворил по Своему хотению, или чтобы были многие бесчисленные творцы и боги… таким образом, рушится имя παντοκράτωρ [латинский перевод: omnipotens]». [65] Точно так же Феофил Антиохийский определенно толкует παντοκράτωρ как «всеобъемлющий». Бога называют всемогущим, «потому что он управляет всем и провидит все». «Поскольку высоты небес и глубины пропастей и пределы мира находятся в его руке». [66] Здесь свобода Бога описана не в терминах potestas и actus, а в смысле communio. Мы подходим здесь очень близко к тому, чтобы отметить родство между идеей божественного Отцовства как онтологической категорией, к которой я обратился выше (то есть, Бога называют Отцом, потому что у него есть Сын), и пониманием Бога как Отца в смысле Творца и Пантократора (παντοκράτωρ). Действительно, с таким объяснением «вседержителя» и «творца небу и земли, видимым же всем и невидимым», легко понять ассоциацию творческого акта Отца с делом его Сына (Бог создал мир Словом и через Слово — и, согласно Иринею, также и Духом). Таким образом, творение становится, главным образом, актом не божественной власти (всемогущества), а божественного общения, т. е. причастности тварного бытия к отношению Отца–Сына (и Духа). Синтаксическая проблема, к которой я обратился вначале, а именно, какое слово определяет имя «Отец» в первом члене символа, теряет свою остроту, если под «всемогущим» мы подразумеваем παντοκράτωρ в смысле, в котором я объяснил это выше. Бог — Отец, прежде всего, потому что у него есть Сын, но также и потому что он — творец и παντοκράτωρ, поскольку держит все в своем Сыне, охватывая мир теми же самыми узами любви, которые скрепляют лица Троицы. Неудивительно, поэтому, что образ Пантократора в византийском искусстве изображает Сына, а не Отца.