По мере роста населения застройка уплотнялась, приобретала более монументальный характер. В середине VI в. появляются первые большие квадратные дома, которые сначала вызывали осуждение как подражание Ка'бе, но потом быстро вытеснили прежние примитивные хижины.

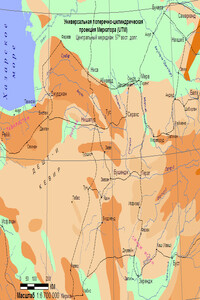

В конце VI в. постройки Мекки тянулись вверх по вади на 900—1000 м от Ка'бы и примерно на 600 м вниз. Первая часть называлась ал-Ма'ла («верхняя»), вторая — ал-Масфала («нижняя»). Границей между ними была Ка'ба. Ширина города определялась берегами долины, отстоявшими друг от друга на 500–600 м. В обоих концах города сложились кладбища, число колодцев увеличилось до полутора десятков [+12].

Уплотнение застройки вызывало бытовые конфликты, выраставшие во вражду между отдельными родами и семьями. Так, часть бану ади, живших между вади и скалистым холмом ас-Сафа, из-за вражды с бану абдшамс переселилась в Нижний город на участок, купленный у бану сахм [+13], а освободившееся место заняли несколько семей из абдшамс. Мелкие перемещения, несомненно, происходили постоянно, но чаще всего в пределах своего родового участка, поэтому общая картина размещения родов существенно не изменилась за полтора века.

Какова же могла быть численность населения Мекки в начале VII в.? А. Шпренгер, впервые попытавшийся ответить на этот вопрос, считал, что оно достигало 12 тыс. человек [+14]. М. Хамидуллах определил его в 10 тыс., исходя из численности мекканского отряда в битве при Хунайне (630 г.) [+15]. Примененный им способ вполне оправдан, но есть сомнения в надежности данных, на которые он опирался; проверка их и использование других способов оценки населения свидетельствуют о меньшей численности мекканцев: в пределах 7–8 тыс. [+16].

При такой численности мекканцев бросается в глаза большая доля среди них потомков Кусаййа (20–25 %); мужское потомство его пяти сыновей через полтора века составляло 200–250 человек. Возникает естественный вопрос: не следует ли этот темп роста отнести и к остальным курайшитам и считать, что с Кусаййем переселилось в Мекку всего несколько десятков семей? Рост числа мекканцев не вызывает сомнений, но так же очевидно, что темп его был неравномерен для различных батнов. С одной стороны, это подтверждается разделением потомков Кусаййа на семь батнов, тогда как род его брата Зухры остался нерасчлененным, с другой стороны (об этом свидетельствует и топография Мекки) — площадь района, занимаемого в начале VII в. потомками Кусаййа, была больше, чем площадь, занимаемая остальными родами. Неравномерность роста различных групп населения при мало растущей численности всей популяции — общая демографическая закономерность для древности и средневековья, когда высокая потенциальная рождаемость, достигающая 6 % в год [+17], гасится очень высокой смертностью, поглощающей почти весь прирост. На фоне стабильности общей численности населения отдельные линии, либо очень устойчивые генетически, либо попадающие в благоприятные условия, могут приблизиться к реально возможному приросту около 3 %, что ведет к удвоению каждые 22–23 года. Этот темп может даже быть превзойден, если эта группа в состоянии (за счет военной добычи или экономического превосходства) обеспечить себе многоженство. Видимо, многие из этих условий совпали в отношении рода Кусаййа [+18]. Высвобождением потенциальных возможностей рождаемости отдельных групп объясняется и кажущееся загадочным внезапное появление неведомых до того кочевых племен.

Теперь, когда мы знаем численность населения Мекки и отдельных родов курайшитов, мы можем представить, как функционировало это сообщество, которое обычно называют племенем.

Прежде всего, следует отметить отсутствие лица, которое можно было бы назвать вождем, отсутствие сведений о народном собрании, которое выбирало верховного руководителя хотя бы в критической обстановке. Мы знаем о существовании совета курайшитов (ал-мала, ан-надва), но не знаем ни одного случая, когда бы этот совет решал важный для всех курайшитов вопрос, например объявление войны или заключение мира. Возможно, никакого совета с определенным составом и не существовало, а случались организационно не оформленные совещания старейшин родов. Во всяком случае, называть этот совет «первым в мире парламентом», как это делают некоторые мусульманские ученые [+19], нет никаких оснований.