На горном горизонте, за северными пиками, лежала низкая гряда грозовых туч. Густея в дальней дали, они, казалось, были там от века — темные, застывшие, полярные, ночные. Он глядел туда и прибавлял скорость, смутно надеясь въехать в гущу дождевого запаха. Августовское далекое предгрозье — это словно бы подсумраченный свет над краем, когда жестче, обветренней выглядят скалы, а на реке и листьях сухой странный блеск. От этой подмеси мрака в летнем небе, пусть невесомой и призрачной, возникает жидко-свинцовый отблеск на песке, утесах, пыльных ветках сосен и можжевельника и ощутимо в воздухе какое-то тщетное сопротивление.

На солнце заблестели крыша и стены дома Беневидеса. Притормозив, он свернул с дороги на белую гравийную аллею, на которой мелькали проплешины твердого бурого грунта и серые ребра камней, слишком глубоко засевших и потому оставленных в земле. Подъем к ступенькам крыльца был неровен, и гравий ссыпался вниз из-под обутых в сандалии ног. У крыльца гуще обычного летали мухи, увившая веранду лоза вся гудела от пчел. Открыв дверь, Анджела молчаливым кивком пригласила его в дом — с этой слабою своей улыбкой, означающей, что она погружена в раздумье, еще не полностью очнулась от него. Отец Ольгин мог бы заметить, что она слегка и неприятно удивлена его приездом, ощутить тягостность ее молчания. Но, не подозревая ничего, он вошел в сумеречную комнату, где опущены были все шторы, и сел уютно и непринужденно, как дома. У индейцев будут нынче ритуальные пляски, как у дервишей, сообщил он. Ей стоит посмотреть.

Он сразу же взял с ней назидательно-пастырский тон — в соответствии со своими собственными предрассудками, — ведя речь с претензией на библейский стиль, привнося во все оттенок баснословности. В этом духе он проговорил несколько минут. Он поведал ей (витийствования его переданы не дословно), что город живет по древнему солнечному календарю, где отмечены пришествия и страстотерпчества всех божеств, прорицанья, даже самые наитуманнейшие, всех оракулов, назначенные дни и годы всяческих пагуб и избавлений. Она слушала. Она вслушивалась сквозь него в звуки дождя, лившего на отдаленной горе, в перекаты грома, раскалывавшего там небо и сотрясавшего деревья. Она мысленно слышала, как дождь шумит на конусах вечнозеленых крон, слышала даже, как гнутся, шуршат отягченные ветви и струится широко вода по черным склонам. А тем временем он говорил, и за окнами и стенами стоял иссушающий зной. Ей страстно хотелось дождя. Сушь жгла глаза, линии рта стали резче. И тут говорящий замолчал, почувствовав ее у себя за спиной. Повернувшись, он взглянул на нее наконец. В сумраке она казалась маленькой. Он ждал, чтобы она заговорила.

— О господи, — сказала она смеясь. — Сердечно сожалею… что прегрешила пред тобою.

Она смеялась. Смех ее был жёсток и рассыпчат, но лишен тоскливых, горьких ноток; в нем ощущалось скрытое спокойствие, почти избыточное самообладание. И это даже сильней, чем издевательский смысл слов, ужаснуло отца Ольгина. Он весь сжался. И только голос ее продолжал монотонно и вяло звучать в комнате, даже когда перестал уже доходить до слуха отца Ольгина.

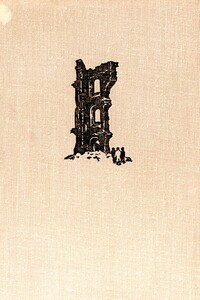

Когда, возвращаясь, отец Ольгин въехал в город, улицы полны были народа. Дети встречали его криками, из-под колес бросались кто куда собаки, индейки и овцы. Он сигналил, сворачивал. Уголком здорового глаза он видел, как шарахнулся с дороги ребенок, упал. Кувырнулся — и засмеялся. Внезапно загремели смехом стены, обступив машину отовсюду. Он ехал из улицы в улицу, и везде были нескончаемые ряды глиняных отвесных стен, унизанных людьми, бесчисленными и гротескными. Везде стояли женщины, мужчины, оплывшие или иссохшие от возраста, и бегали дети, резвясь и кувыркаясь на волне праздничной гульбы; и во всех глазах была одна и та же чуждость — один загадочный извечный лик глядел на него, искаженный идиотическим весельем. Его покоробило от страха и отвращения. Машина дернулась под ним, круто, на левом колесе обогнула слепой угол стен, ребро протектора взметнуло пыль, осыпало песком металл крыла и рамы — и прямо перед ним вырос фургон: дуги высокого верха, железом обтянутые ободья колес, черная пещерка фургонного нутра. Он резко выжал тормоз и услышал, как шины вмялись, вгрызлись в песок, уперлись в утрамбованную землю. Инерция толчком прошла сквозь тело, налегла огромной тяжестью на двигатель, сжала рессоры. Машину тряхнуло, закачало, облако пыли и смеха надвинулось, и он увидел перед собой плоскую, из двух дощечек, люльку, прикрепленную стоймя к фургону. На уровне его глаз качался кожаный козырек изголовья, а за этим изукрашенным щитком было лицо младенца. Глаза индейчонка ушли в пухлые сальные щелочки, из-под тугого свивальника выпирали щеки и жирный подбородок. Волосы лежали на лбу мокрыми жесткими колечками, и все лицо, мясистое, бесформенное, сочилось потом и медно блестело на солнце. По лицу ползали мухи, густо обсев глаза и рот. Лицевые мышцы подергивались под покровом жира, и голова медленно вертелась с боку на бок в муке грустного, беспомощного смеха. Затем пелена пыли опустилась на лицо, и крики детей слились в поющее, пронзительное и неумолкаемое: «Падре! Падре! Падре!»