http://www.podst.ru/posts/2728/

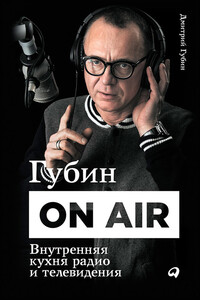

Так сложилось, что я – довольно неожиданно для себя – стал вести программу на канале ТВЦ, вместе с Дмитрием Дибровым. Программа выходит в ночь с воскресенья на понедельник, когда нормальные люди уже спят, но все равно находятся ненормальные, которые потом пишут мне и спрашивают:

– Да неужели вам интересно с Дибровым?

Подразумевается – как может быть интересно с тем, чей стремительный, свечкой вверх, блистательный телевизионный дебют случился двадцать с лишним лет назад?

А мне вот с Дибровым действительно интересно. Потому что только Дибров, когда мы расспрашиваем Максима Галкина, и речь заходит о каком-то нереальном, в духе Людвига Баварского, замке, который Галкин построил для себя с Пугачевой в деревне с названием Грязи, способен увязать это строительство с эстетикой Гегеля. Дибров один из немногих, кто не боится говорить про Гегеля. За год работы с Дибровым я выучился одному каверзному вопросу, каковым является вовсе не вопрос о личной жизни. Если я хочу задать вопрос, ставящий человека в тупик, чтобы посмотреть, как он из тупика будет выбираться, то спрашиваю: «А что вы сейчас читаете?»

Большинство людей не способно припомнить название книги, лежащей у них на тумбочке возле кровати – потому, полагаю, что не лежит у них там вовсе ничего. И даже спроси я, какой фильм или спектакль на наших героев в последнее время серьезно повлиял, – думаю, они бы тоже не нашлись, что ответить.

Почему-то герои нашего времени таковы, что их мозг, в отличие от мотора их автомобиля, не нуждается в заправке. Если они милы, симпатичны и часто мелькают на телеэкране – этого уже достаточно, чтобы их считали героями. Больше того: в наше время ум перестал быть тем, что превращает человека в героя.

И это причина, по которой мне интересен Дибров. И это причина, по которой с Дибровым мне порой более интересно, чем с нашими гостями.

Я хвалю чтение, книгу не как развлечение, а как информационный канал, по которому к нам поступает информация. А без информации, без ее переработки наш мозг окукливается, заплывает жиром. Что после этого удивляться, что денег у нас все больше, а счастья у нас все меньше.

Кстати: какую книгу вы сейчас читаете?

13 мая 2009

Финско-антирусская агитация

Об ощущении, что эхо Зимней войны, talvisota, финской кампании не отгремело в 1940-м, а до сих пор грохочет над полночью в Ленинградской области

http://www.podst.ru/posts/2761/

На прошлой неделе по пути на дачу я увидел у дороги огромный билборд, откровенно, как бы раньше сказали, антисоветского содержания. Ну, антирусского содержания. Причем содержанием его была надпись «60 лет поселку Гаврилово».

Гаврилово – оно, конечно, никакое не Гаврилово. Оно большую часть своей жизни было финским поселком Кямеря. Были в этом поселке лесопилка, школа, а также железнодорожная станция. В 1939-м, когда Советский Союз напал на Финляндию, в поселке Кямеря был бой, в результате которого часть финских солдат полегла, красных солдат полегло еще больше, а лесопилка, станция и новехонькая школа сгорели. Потом красные захваченный Кямеря несколько раз переименовывали. Сначала – в Каменку. Потом – в Воскобойниково. И, наконец, в 1949 году – в Гаврилово.

Почему же плакат, спросите вы, был антирусского содержания? Да очень просто. Нужно видеть, что представляет собой поселок Гаврилово сегодня, в круглую свою дату рождения. Лес на всех подступах к поселку загажен бутылками. Дорога, ведущая к поселку, представляет такого вида грунтовку, будто вчера ее бомбили. Дома покосились. Пыль. И средь всего бродят подвыпившие подростки и валяются пьяные мужики…

Тот, кто был в Финляндии, знает, как выглядит любой финский поселочек. Чистота идеальная, глаз радуется, птички щебечут и солнце сияет, даже если льет дождь.

Таким образом, призыв отметить 60-летие поселка Гаврилово иначе, как издевательством над нацией, ныне его заселяющей, нельзя. Ибо изменения, которые произошли с Кямеря за 60 лет советско-российского правления, ужасают.

Но говорю же я об этом не для того, чтобы обратить внимание на поселок, расположенный в 70 километрах от нынешней государственной границы Российской Федерации. А затем, что «зимняя» война 39–40 годов, в результате которой Финляндия потеряла Южную Карелию, была чудовищно несправедливой. Причем несправедливой абсолютно: хоть ленинский аршин к этой войне прикладывай, хоть святого Августина (который, кстати, первым стал делить войны на справедливые и несправедливые). Агрессор Советский Союз напал на маленькую Финляндию, чтобы заграбастать ее территории. А потом распорядился этой землей по-свински, потому что вещь украденную всегда ценишь меньше, чем вещь заработанную. Сегодня вернуть захваченные земли финнам уже невозможно. Выселение из Южной Карелии финнов было трагедией – но точно такой же трагедией стало бы выселение с этих земель русских. А если жители Ленобласти от Зеленогорска до Выборга, то есть от Териок до Виппури, решат вдруг принять гражданство Финляндии, то они обвалят экономику Финляндии, хрупкую, как экосистема Карельского перешейка.