Битва под Оршей 8 сентября 1514 года - страница 45

На картине «Битва под Оршей» на переднем плане (на мосту) изображена большая пушка-кулеврина, калибром до 200 мм[320], что может свидетельствовать о применении в полевом сражении тяжелых орудий. Но, говоря о большой пушке, которую нарисовал неизвестный художник, следует заметить, что в польской историографии давно ведётся спор относительно того, срисовал ли мастер орудие со знаменитой гравюры Альбрехта Дюрера 1518 г. или же Дюрер скопировал его с картины «Битва под Оршей»? К жаркому спору между 3. Стефанской и Я. Бялостоцким подключился 3. Жигульский-мл.[321] Последний историк, подытожив аргументы всех сторон, выделил три версии: 1) Художник «Битвы под Оршей» срисовал орудие с гравюры А. Дюрера, «которая могла вскоре после 1518 г. дойти до Кракова»; 2) Дюрер увидел картину «Битву под Оршей» и зарисовал пушку, а потом изготовил гравюру в собственной манере; 3) «…оба художника пользовались каким-то третьим, неизвестным нам источником».[322]

Принимая во внимание вышесказанное, отметим, что использование больших орудий в маневренном сражении сомнительно. Тяжелую кулеврину невозможно быстро развернуть в сторону наступающей конницы противника, да и её скорострельность оставляла желать лучшего. Когда после битвы К. Острожский пошёл на Смоленск, в его войске не было «стрельбы великой», т. е. больших орудий.[323] Поэтому, с нашей точки зрения, вне зависимости от того, кто в споре о «большой пушке» прав, изображение использования крупнокалиберных орудий является анахронизмом, привнесённым неизвестным художником круга Лукаса Кранаха Младшего.

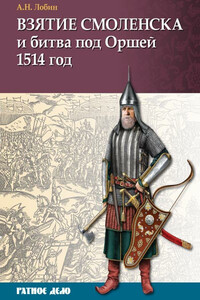

Самыми высокооплачиваемыми кавалеристами среди наёмников были тяжеловооруженные копейщики («копийники»), они получали жалование от 4 до 10 злотых за квартал. Голову и тело рыцаря защищал так называемый доспех «максимилиановского» стиля. Грани рифления вертикальными рядами покрывали всю поверхность доспеха и обеспечивали ему дополнительную жесткость.

Плотный строй тяжеловооружённых рыцарей, вооруженных длинными копьями — лэнсами — мог с успехом прорывать построения противника. Но в бою с легковооруженными воинами использование «копийников» было неоправданным — обременённые доспехами рыцари не были пригодны для борьбы с подвижным и стремительным противником. Не случайно «служба» на границах ВКЛ с татарами и русскими к началу XVI в. состоит главным образом из гусар и литовских татар.

Самая многочисленная группа всадников на картине «Битва под Оршей» — гусары. В реестрах начала XVI в. их описывают как всадников, вооружённых тонкими копьями, «венгерскими» трапециевидными щитами и саблями. Иногда в источниках они названы «рацеями». Термин «racowie» означает «сербы», а слово «husarse» по-сербски — «грабители». Несмотря на наличие у гусар панцирей, «зброй бляховых», всё же правильней было отнести их к лёгкой кавалерии. При этом, в отличие от тяжелых копейщиков, они сохраняли высокую мобильность и подвижность. Легковооруженные копейщики неплохо зарекомендовали себя в войнах с Крымским ханством и Российским государством. Почты «рацей» на службе ВКЛ появились на рубеже XV–XVI вв. В роте уже знакомого нам Якоба Сецигновского они фигурируют с 1501 г., когда ротмистр привел подразделение на смотр в Мельнике.[324] В этот же год раци упоминаются в «Хронике» М. Стрыйковского: «Рацов немало за литовские деньги военную службу по-гусарски служили».[325] В радзивилловских бумагах 1514 г. «рацеи» в составе 94 «коней» перечислены в реестре от 18 июля.

Литовская конница была вооружена хуже польских хоругвей. Среди тактических форм «литвинских» подразделений выделяются всадники тяжелые и легкие. Первые были вооружены по-европейски, вторые — по-восточному. Тенденция на облегчение боевого снаряжения воина прослеживается на протяжении конца XV — начала XVI вв., когда в военном противостоянии всё чаще литовской коннице приходилось сражаться с татарами и «московитами», когда уверенно завоёвывает позиции «венгерская» мода. Среди защитного вооружения упоминаются