Совместно с Черевичным ОКБ детально проработало требования для эксплуатации машин в полярных условиях. С машин сняли все вооружение, заделали все образовавшиеся ниши, ввели в состав оборудования все, что необходимо было для полетов в высоких широтах. Одна машина, получившая бортовой регистрационный номер СССР-Н 395, предназначалась для самого Черевичного, вторая – СССР -Н419 для полярного летчика В.И.Задкова.

Самолет Черевичного начал эксплуатироваться в Полярной авиации в 1947 году. 7 июля того же года он был разбит при взлете в районе мыса Касистый. Причина аварии была в ошибке при эксплуатации – механик перекрыл по ошибке все четыре крана топливоподачи к двигателям, в результате все двигатели самолета остановились. В 1979 году все, что осталось от этой машины, на транспортном самолете было привезено в музей ВВС в Монино.

Вторая машина Н 419 участвовала в экспедициях "Север-2" и "Север-4", предпринятых в военных целях. В послевоенный период ВВС активно осваивали ледяные просторы Арктики с целью организации там аэродромов подскока для самолетов Дальней авиации для ударов по Севе- ро-Американскому континенту. С весны 1950 года в Полярной авиации началась эксплуатация еще двух переоборудованных Пе-8 Н396 с двигателями АШ-82ФН и Н556 с двигателями АШ-73 со снятыми ТК. Н396 участвовал в научной экспедиции "Северный полюс – 2", Н556 прославился тем, что в 1952 году на нем был доставлен вертолет Ми-1 в район полярной зимовки.

Последние полеты Пе-8 в Полярной авиации совершали в 1954 году. Вскоре их списали, а сменили их у полярников ледовые разведчики, переоборудованные из серийных Ту-4, которые к этому времени постепенно начали выводить из состава ВВС, заменяя их на реактивные Ту-16.

Таким образом, Пе-8 с момента первого полета опытного самолета АНТ-42 прослужил Родине в различных ипастасях почти 20 лет, четыре из которых выпали на самые тяжелые годы в истории страны – на Великую Отечественную войну.

Краткое техническое описание самолета ТБ-7 (Пе-8) 4 АМ-35А

по материалам Главного конструктора Пе-8 И.Ф.Незваля и официальному техническому описанию завода №124 на начало 1942 года

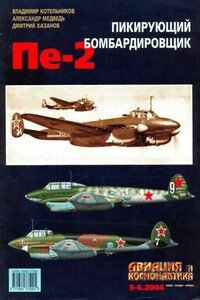

По своему назначению ТБ-7 (с 1942 года Пе-8) являлся тяжелым, высотным, скоростным бомбардировщиком, предназначенным для глубоких рейдов с целью разрушения экономических и политических центров противника, а также для перевозки десанта и грузов.

Конструктивно-компоновочно самолет выполнялся по схеме свободно- несущего цельнометаллического четырехмоторного моноплана с однокилевым хвостовым оперением, с убирающимся в полете трехколесным шасси с хвостовым колесом. Экипаж самолета состоял из 11 человек: двух пилотов, одного штурмана, одного радиста, двух бортмехаников и пяти стрелков.

Самолет имел для своего времени и своего класса достаточно высокие аэродинамические характеристики. На ТБ-7 было применено крыло с профилем типа ЦАГИ-40 (имевший в своей основе NACA-230, до этого примененный на скоростном бомбардировщике СБ) со средней относительной толщиной профиля 15%, с сужением 2,9. Общий коэффициент сопротивления самолета на режиме максимальной скорости полета у земли с убранным шасси равнялся 0,013. Этот параметр составляли в процентном соотношении следующие входящие: сопротивление трения – 37,6%, сопротивление формы и интерференции – 16,5, индуктивное сопротивление – 11,0%, сопротивление от головок заклепок – 8,05%, сопротивление подкрыльевых гондол с радиаторами, колесами и стрелковыми установками – 15,95%, сопротивление костыльного колеса, трубок Вентури и других выступающих деталей планера, оборудования и вооружения, а также швов, вмятин и вы- пучин обшивки – 10,1%. Максимальное аэродинамическое качество самолета равнялось 14,5.

Из условий обеспечения производственной, эксплуатационной и ремонтной технологичности планер самолета выполнялся из отдельных конструктивно и технологически законченных агрегатов. Помимо улучшения технологических показателей, такой подход позволял достаточно просто перебрасывать самолеты в разобранном виде по железной дороге. В соответствии с этими требованиями планер самолета состоял из следующих основных агрегатов: центроплана крыла, выполненного как единое целое со средней частью фюзеляжа; отъемных частей крыла; носовой части фюзеляжа Ф-1; хвостовой части фюзеляжа Ф-3; кормовой части фюзеляжа Ф-4.